Tahun 2008. Pikiran saya dipenuhi rencana. Sejak muda saya sudah berdagang produk pertanian di Indonesia, dan di Tiongkok usaha itu saya kembangkan lebih jauh. Tapi hati saya gelisah: saya tak mau selamanya jadi pedagang. Saya ingin membangun pabrik pengolahan sendiri.

Seorang teman dekat, kepala cabang China Agriculture Bank di Guangzhou, sering mengusik saya dengan kata-kata yang terus terngiang “Masa lalu, kini, dan masa depan ada pada pertanian. Masuklah ke industri pengolahannya.”

Saya tahu dia benar. Namun saya juga tahu: Industri butuh kepemimpinan. Saya tak akan memulai sebelum menemukan seorang CEO yang tepat, orang yang bisa mengelola produksi dengan talenta dan passion tinggi. Saya punya rencana bagaimana mencarinya, tapi kesibukan membuat niat itu terlupakan.

Hingga suatu Minggu sore di Shenzhen. Saya pergi ke sebuah spa Korea untuk sauna dan relaksasi. Tempat itu selalu ramai, bukan hanya oleh orang-orang yang ingin istirahat, tetapi juga mereka yang tidak punya tempat pulang, yang bersembunyi dari penagih sewa apartemen. Spa itu seperti ruang transit bagi jiwa-jiwa lelah.

Di sudut ruangan, saya melihat seorang wanita muda duduk lesu di lantai. Wajahnya pucat, napasnya berat. Saya mendekat. “Apakah kamu baik-baik saja?” tanya saya. Ia menoleh, dan tiba-tiba tubuhnya jatuh dalam pelukan saya. Keringat dingin membasahi keningnya. Orang-orang panik, berkerumun. Saya segera memberi pertolongan pertama, mengurut betisnya, lalu meminta pegawai spa membawa air hangat manis. Setelah beberapa saat, ia tersadar.

“Siapa nama kamu?” tanya saya.

“Afung,” jawabnya lemah. “Saya sudah dua hari tidak makan.”

Bahasa Inggrisnya jelas, membuat saya tertegun. Jarang anak muda desa di Tiongkok berbicara begitu lancar.

“Kamu lulusan universitas?”

“Ya. Sarjana Teknik Industri Pertanian.”

“Kenapa ada di sini?”

Ia menunduk. “Saya datang dari Chongqing. Ingin bekerja di sini. Teman yang berjanji menjemput tidak datang. Uang habis. Saya terpaksa menginap di spa ini. Saya ingin membangun pabrik packaging dari ampas jagung dan singkong di Guangxi, untuk membantu petani di desa saya. Tapi sekarang… semua tinggal rencana.”

Saya terdiam. Tuhan kadang memberi jawaban lewat cara yang paling tak terduga.

“Afung,” kata saya lembut, “bagaimana kalau kamu bekerja dengan saya? Saya akan investasikan modal. Kamu saya beri saham delapan persen melalui share loan. Bayar pakai dividen. Tugasmu mengelola produksi. Tugas saya, marketing.”

Matanya membesar, tak percaya. Saya menyerahkan kartu nama. “ SIDC? Dia terpesona depan saya.

“ Tapi kamu harus melewati proses seleksi. Kalau lolos, kamu jadi CEO untuk unit business yang akan didirikan oleh SIDC

Ia diam lama, lalu akhirnya mengangguk. Itulah awal kemitraan kami. Dari pertemuan tak sengaja di spa muram Shenzhen, lahir kerja sama besar: membangun industri pengolahan pertanian.

Dalam 10 tahun, bersama Afung, SIDC sukses mengembangkan 12 produk olahan pertanian: lima berbasis teknologi tinggi—API (Active Pharmaceutical Ingredient), minyak alga, minyak biji bunga matahari, sorbitol, hingga teknologi ekstraksi modern; dan tujuh produk sederhana seperti bioplastik dari ampas singkong dan jagung, bubuk cabai, bubuk jahe, serta tepung modifikasi. Kami memegang prinsip zero waste. Setiap limbah harus menjadi bahan baku baru.

***

Tahun 2014, saya meninjau pabrik itu untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 2011. Kebetulan Rudi, sahabat saya dari Indonesia yang kini menjadi kepala daerah, berkunjung ke Tiongkok untuk studi banding. Ia meminta saya menemaninya jalan-jalan, maka saya ajak langsung ke pabrik.

Afung menyambut kami di lobi kantor manajemen. Seperti biasa, mata saya pertama tertuju pada stok singkong. Area bongkar tertata rapi; tak ada antrean truk. Layout pabrik memang dirancang sempurna.

Rudi melongo.

“Ale, ini kan singkong. Kok besar sekali pabriknya?”

Saya hanya tersenyum.

“Pabrik apa ini?” tanyanya lagi.

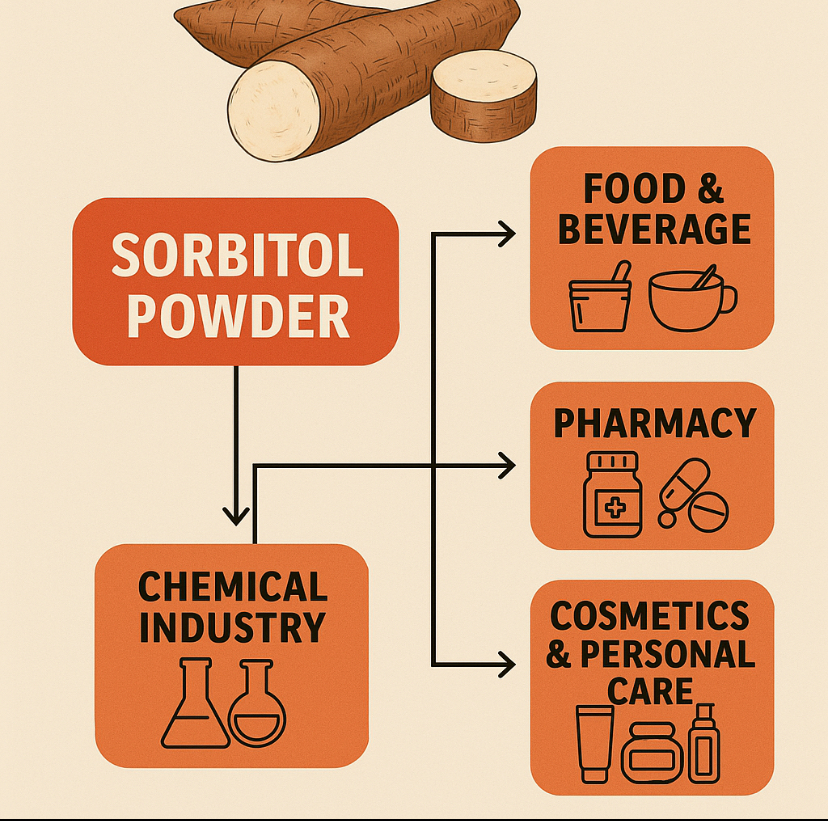

“Pabrik gula rendah kalori—sorbitol—plus produk turunannya untuk industri farmasi, kosmetik, hingga kimia,” jawab saya.

Afung menuntun kami masuk ke dalam pabrik. Suara mesin bergemuruh. Udara hangat, penuh aroma ubi rebus bercampur uap.

Rudi menunjuk conveyor yang membawa singkong ke mesin penghancur. “Mesin apa ini, Ale?”

Saya menoleh pada Afung.

“Ini semacam blender industri,” Afung menjelaskan “Singkong dihancurkan, serat dipisahkan, lalu keluar pati basah. Dari sini, masuk ke rotary drum dryer, menjadi pati kering siap proses berikutnya.”

Rudi mengangguk terpesona.

Kami beranjak. Rudi menunjuk tangki besar dengan jaringan pipa. “Itu apa?”

“Itu enzymatic reactor,” kata Afung. “Pati dicairkan, lalu dihidrolisis dengan enzim amilase dan glukoamilase, menghasilkan glukosa cair dengan dextrose equivalent tinggi.”

Kami berhenti di depan reaktor baja berderet. “Kalau ini?” tanya Rudi.

Afung tersenyum. “Nah, ini inti pabrik: reaktor hidrogenasi. Glukosa cair diproses dengan katalis di bawah tekanan hidrogen, menjadi sorbitol cair. Proses kimia, bukan fermentasi.”

Afung menunjuk unit stainless steel yang menjulang.

“Dari sini, cairan masuk ke filtrasi, deionisasi, distilasi. Hasilnya sorbitol cair 70% kemurnian. Kalau ingin 99–100%, lewat evaporator vakum.”

Akhirnya Afung membawa kami ke spray dryer. “Dan inilah tahap terakhir. Sorbitol cair pekat dikeringkan menjadi sorbitol powder. Dari sini, diolah jadi isosorbide, sorbitan, gliserol, hingga L-sorbose. Semua bahan penting bagi industri farmasi, kosmetik, kimia.”

“Berapa investasi semua ini?” tanya Rudi. Afung melirik ke saya.

“Sekitar USD 800 per ton kapasitas. Pabrik ini seratus ribu ton per tahun. Jadi total USD 80 juta.” Jawab saya.

“Berapa ton perlu bahan baku setahun?”

“Untuk 1 ton sorbitol powder perlu 3 ton singkong segar. Jadi 300 ribu ton per tahun.”

“Ongkos produksi?”

“Rp 3.000 per kilo.”

“Dan harga jual?”

“Rp 20.000 per kilo. USD 2.000 per ton di pasar ekspor.”

Rudi terperangah.

“Enam kali lipat! Itu baru dari sorbitol powder, belum produk turunannya.”

Saya tersenyum.

“ Market nya gimana? Tanya Rudi.

“ 80% ekspor dan 20% local. “ Jawab saya singkat. “ semua terikat denga long term contract dalam jalinan ekosistem supply chain.”

Afung menambahkan dengan tenang. “50% produksi masuk industri makanan-minuman: Jepang, Korea, Eropa, untuk pemanis rendah kalori. 20% ke farmasi, bahan baku Vitamin C—Cina adalah produsen terbesar dunia. 20% ke kosmetik: pelembap, lotion, pasta gigi, produk bayi. Sisanya 10% ke industri kimia: resin, surfaktan, plasticizer. Dan semua limbah kami olah kembali menjadi bioplastik biodegradable.”

Rudi terdiam.

“Di Indonesia ada pabrik seperti ini?”

Saya menjawab datar. “Ada dua. Satu milik Cargill (AS), satu lagi milik Jepang. Tapi mereka hanya memproduksi sorbitol powder, lalu diolah lebih lanjut di negara asal. Sementara kami membangun rantai hilir penuh sebagai supply chain industry pharmasi, kimia, kosmetika, makan dan minuman.

Rudi menatap saya, matanya penuh tanda tanya.

“Kalau begitu… kenapa Indonesia tidak bisa bikin?”

Saya menghela napas.

“Karena di Indonesia, orang masih berpikir pendek. Petani singkong tetap menjual gaplek. Pedagang gaplek kaya, petani tetap miskin. Tidak ada keberanian melompat ke level industri. Padahal teknologi ini bukan roket. Tinggal niat, modal, dan keberanian ambil risiko.”

Afung menambahkan lirih, seperti mengutip dari buku teks ekonomi. “Industri bukan hanya soal mesin. Ia adalah politik. Cina punya industrial policy: mereka paksa masyarakat naik kelas. Dari singkong mentah ke tapioka, ke sorbitol cair, ke sorbitol powder, hingga ke farmasi dan kosmetik global. Hilirisasi adalah strategi negara. “

” Indonesia masih sibuk ekspor gaplek.” Kata Rudi dengan senyum masam. menoleh ke Rudi. “Ale, kendala apa sebenarnya yang membuat kamu engga mau bangun industri downstream seperti ini di Indonesia?”

Saya menghela napas panjang. “ Rud, kamu kan tahu. Saya lahir dari keluarga miskin. Dan tentu miskin juga akses ke politik. Apa bisa berbisnis di Indonesia dalam skala besar tanpa dukungan politik? Sangat beresiko bagi saya, apalagi modal saya 80% dari utang bank. “

“ Paham saya, Ale..” Kata Rudi mengangguk pelan. Katakan kepadaku apa alasan tekhnis di luar politik?

“Masalah paling dasar ada di hulu. Produksi singkong kita masih bergantung pada petani kecil. Produktivitas mereka cuma 10 sampai 15 ton per hektar. Bandingkan dengan Thailand atau Vietnam, lebih dari 25 ton. Dengan basis bahan baku seperti ini, pabrik gampang sekali kekurangan pasokan. Begitu pasokan seret, mesin berhenti, biaya tetap jalan. “ kata saya

Rudi menyimak.

“Dan jangan lupakan logistik. Jalan desa di Indonesia masih banyak yang rusak, gudang minim, processing hub pun tidak jelas. Ongkos angkut bisa bikin biaya bahan baku melonjak dua kali lipat. Ini bedampak kepada kenaikan ongkos produksi sorbitol dan menekan daya saing.”

Rudi mengangguk “ Padahal untuk investasi, itu bicara angka besar ya?”

“Betul. “ jawab saya. “ Untuk pabrik skala komersial, butuh 60 sampai 100 juta dolar. Payback period-nya panjang, lima tahun. Karena butuh 2 tahun produksi baru bisa full capacity dan established. Di Indonesia, Engga ada bank berani beri kredit dengan grace period 2 tahun. Teknologinya sophisticated, lisensi hanya dikuasai Amerika, Jerman, dan China. Itu mahal. Kalau engga ada insentif fiscal dari pemerintah, wah engga bisa bersaing. Tapi anehnya, bikin smelter nikel, langsung dapat tax holiday, tapi untuk agro downstream begini? Sunyi senyap.”

Rudi tersenyum kecut.

“ Ya, karena sorbitol dianggap komoditas global. Pemain besar adalah India, China, Thailand. Mereka punya energi murah, bahan baku stabil, logistik efisien dan perbankan mendukung. Kita? Energi mahal, bahan baku fluktuatif, dan regulasi bikin pening.” Kata saya.

“Regulasi? Apa yang paling menyulitkan?” Tanya Rudi

“Izin lahan satu cerita, izin lingkungan lain cerita. Tata niaga singkong beda lagi. Antara pusat dan daerah tidak sinkron. Kadang daerah bikin aturan sendiri, pusat juga bikin aturan baru. Hasilnya investor bingung. Dan yang paling berbahaya: tidak ada kebijakan harga dasar singkong. Kalau harga jatuh, petani rugi. Kalau harga naik, industri megap-megap. Supply chain jadi penuh risiko.” Kata saya

Kami terdiam sejenak, hanya terdengar suara langkah sepatu bergema di lantai pabrik. Dari balik kaca, terlihat truk-truk kecil sedang menurunkan singkong.

Saya berbisik pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. “Indonesia kaya singkong, tapi miskin sistem. Itu akar masalahnya.

Rudi terdiam. Saya tahu, hatinya bergemuruh. Di luar, matahari sore menyinari dinding pabrik. Saya memandangnya seperti memandang masa depan: terang tapi menuntut keberanian.

“Rud,” bisik saya, “Asset besar tidak ada di SDA atau bahan mentah. Nilai tambah ada pada R&D dan keberanian membangun ekosistem. Kalau kita mau, petani bisa sejahtera, negara bisa kuat. Tapi harus ada yang berani memulai, dan tentu dasarnya negara harus punya visi industrialisasi.”

Itulah filosofi wirausaha yang saya pegang: wirausaha bukan sekadar mencari untung, tapi keberanian mengubah rantai nilai.

Tinggalkan Balasan ke keenbanana8ff39f4639 Batalkan balasan