Sore itu, langit Jakarta menggantungkan awan kelabu. Hujan tipis menetes di luar jendela safehouse. Aroma kopi hitam mengepul dari cangkir di hadapanku, menyebar ke udara seperti jeda di tengah hiruk-pikuk.

Mia, dari supporting group SIDC-AMG, melangkah masuk. Perjalanan bisnisnya dari New York ke Kuala Lumpur ia sisipi dengan singgah sebentar di Jakarta. Laptopnya sudah terbuka di meja, sementara aku masih menatap layar gawai, membaca berita hot topic.

“B,” tanyanya, “kenapa rakyat selalu protes setiap ada kenaikan atau perluasan objek pajak? Apakah mereka tidak mencintai negeri ini?”

Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, “Mereka mencintai negeri ini, Mi. Mereka berkorban nyawa dan harta untuk kemerdekaan republic ini. Sejak merdeka, mereka setia membayar pajak. Masalahnya bukan pada pajak itu sendiri, tetapi pada waktu, persepsi, dan rasa percaya. Kenaikan pajak di saat rakyat sedang terdesak…

Menurut World Bank, satu dari dua orang Indonesia hidup miskin. 5 dari anak lahir 1 stunting. PHK meluas mencapai 1 juta orang selama 2 tahun. Daya beli melemah. Itu seperti meminta orang berlari ketika kakinya sedang terluka.”

Mia mengangguk. “Dan penyebabnya karena pemerintah gagal mengelola fiskal hingga terjebak dalam debt trap. Belanja bunga utang di APBN 2025 sudah 22% dari penerimaan pajak. Padahal tahun 2022 baru 13%. Beban bunga terus naik, penerimaan pajak stagnan. Kenyataannya pahit. Apalagi presiden tampak gamang, kebijakan tak jelas arahnya.”

Aku menaruh ponsel, menatapnya lebih dalam. “Pajak adalah tulang punggung negara. Tapi yang menentukan bukan hanya berapa besar yang dipungut, melainkan siapa yang menanggung dan bagaimana digunakan. Jika beban jatuh pada menengah-bawah, sementara elite superkaya punya seribu cara menghindar, itu bukan keadilan. Itu adalah redistribusi terbalik.”

Mia mengangguk lagi. “Rawls sudah bilang, ketidaksetaraan hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan yang paling miskin. Masalahnya, di sini pajak justru lebih berat bagi menengah-bawah. PPN, cukai, pajak konsumsi mendominasi. Sementara superkaya? Mereka punya tax planning agresif, profit shifting, tax haven. Kontribusi PPh mereka jauh di bawah potensi riilnya.”

“Betul,” jawabku singkat.

“Artinya ini soal keadilan pajak dan distribusi ulang sumber daya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara pajak sebagai alat keadilan dan instrumen redistribusi?” tanya Mia.

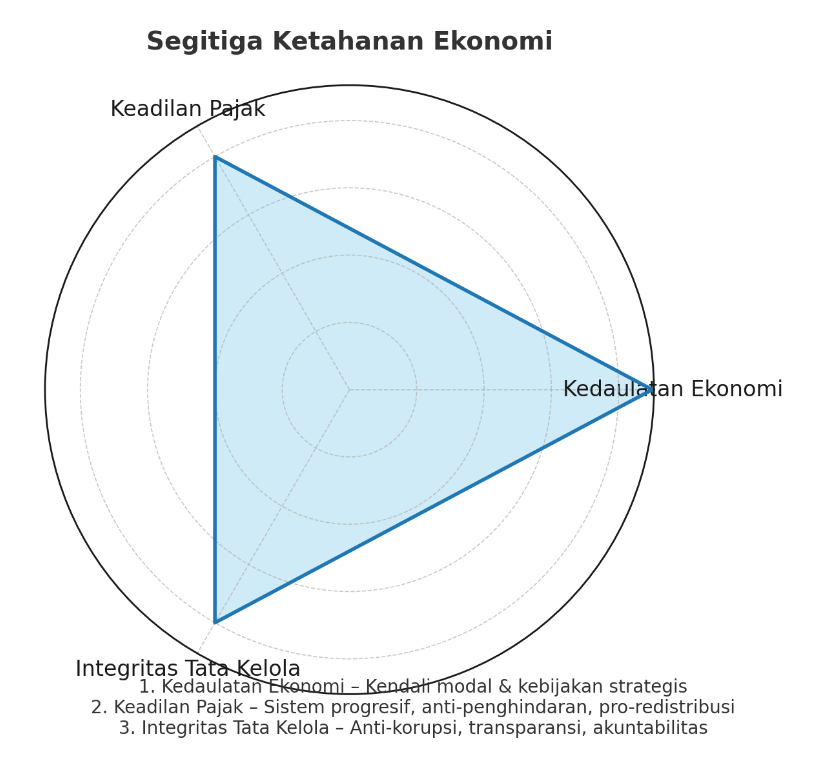

Aku menarik napas. “Pernah dengar teori tiga pilar ketahanan nasional? Kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan integritas tata kelola.”

Mia menutup laptopnya, bersandar, tersenyum tipis. “Pernah. Kedaulatan ekonomi memang mutlak. Chang, List, Amsden sudah menulis tentang itu. Tanpa kendali atas sektor strategis, industrialisasi berbasis nilai tambah, dan capital control, kita akan selalu rentan pada capital flight dan tekanan geopolitik. Tapi pilar itu tak bisa berdiri sendiri. Ia harus diikat oleh keadilan sosial dan integritas tata kelola. Jika satu pilar rapuh, seluruh bangunan runtuh.”

Aku tersenyum hambar. “Paradoksnya, negara bicara mengurangi ketimpangan, tapi sistem pajaknya justru memperlebar jurang.”

“Betul,” kata Mia. “Pajak kekayaan progresif bukan hukuman bagi orang kaya, tapi koreksi atas distorsi pasar dan akumulasi kekayaan berlebih. Tapi di sini, warisan, properti progresif, dan aset finansial bernilai tinggi nyaris tak tersentuh.”

Aku condong ke depan. “Dan pilar ketiga, integritas tata Kelola. Yang sering hanya menjadi slogan, bukan praktik.”

Mia menghela napas, senyumnya miris. “Integritas itu transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Kalau KPK dilemahkan, LHKPN pejabat tidak diverifikasi, belanja negara tak transparan real-time… semua tinggal retorika. Padahal negara yang bersih mendapat trust premium: investor percaya, rakyat patuh pajak, biaya modal turun.”

Aku menatap ke luar jendela. “Makanya aku sering membandingkan China dan Jepang. China pasca 1978 menguatkan industrialisasi, mengendalikan kurs, membatasi utang luar negeri swasta, dan menghukum mati koruptor di sektor strategis. Hasilnya: stabilitas dan kelas menengah yang tumbuh. Jepang pasca Plaza Accord 1985? Yen menguat, asset bubble pecah, lalu lost decades karena lemahnya kebijakan domestik menghadapi tekanan eksternal. Kedaulatan moneter dan fiskal hilang.”

Mia mengetuk meja pelan. “Indonesia berada di tengah pusaran globalisasi. Tantangannya bukan sekadar membesarkan PDB, tapi memastikan keadilan sosial dan tata kelola bersih berjalan bersama kedaulatan ekonomi. Tanpa itu, kita seperti membangun rumah di tepi pantai tanpa fondasi—indah tapi siap tersapu badai.”

Ia terdiam sesaat, lalu berkata lirih, “Krisis global sudah membuktikan: jika satu pilar diabaikan, negara kehilangan daya tahan dan legitimasi. Pertumbuhan tanpa distribusi adil dan tata kelola bersih hanya memperpanjang usia oligarki, bukan membangun peradaban.”

Hujan di luar semakin deras. Aku menyeruput kopi yang sudah dingin. “Itulah mengapa diperlukan keberanian politik—bukan sekadar mengatur angka, tapi berani menghadapi kepentingan jangka pendek yang meruntuhkan pilar-pilar itu. Mulailah dengan tiga langkah: Perluas pajak kekayaan—properti, aset finansial, dan warisan—dengan tarif progresif. Kurangi ketergantungan pada pajak konsumsi, turunkan PPN barang esensial, perbesar basis PPh. Perkuat integritas tata Kelola. Ya perkuat KPK, wajibkan publikasi LHKPN yang diverifikasi publik, dan buka dashboard belanja negara secara real-time.”

Mia tersenyum tipis. “Sepertinya ini bukan sekadar teori pajak, B. Ini soal masa depan kita.”

“Persis,” jawabku. “Dan masa depan itu, Mi… selalu lebih mahal dari sekadar tarif pajak.”

Aku meneguk sisa kopi, lalu menatapnya serius. “Mia, Yuan akan ekspansi di Indonesia, membangun hub logistik kargo udara di Jawa Barat. Pelajari detail investasinya, konsolidasikan sumber dananya.”

“Siap, Pak,” jawabnya cepat.

“Kalau proyek ini sukses, kamu yang akan menjadi direktur utamanya.”

Mata Mia membesar. “Saya? Kembali menetap di Indonesia?”

Aku mengangguk sambil tersenyum. Ia memejamkan mata, sejenak diam. “Setelah lebih dari sepuluh tahun di luar negeri, akhirnya pulang juga… ke kubangan,” katanya sambil tertawa pelan. Lalu ia membuka mata dan menatapku. “Terima kasih, Pak.”

Amsden, A. H. (2001). The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. Oxford University Press. Chang, H. J. (2002). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators. World Bank. List, F. (1841). The National System of Political Economy. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W. W. Norton & Company.

Tinggalkan Balasan ke MKGinting Batalkan balasan