Pengantar.

Meskipun Indonesia telah merdeka sejak 1945, struktur sosial dan ekonomi nasional masih menyimpan warisan kolonial dalam bentuk baru: kapitalisme ekstraktif yang menyatu dengan oligarki dan feodalisme modern. Rasio GINI yang stagnan tinggi selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa ketimpangan sosial bukan sekadar anomali kebijakan, melainkan gejala dari sistem ekonomi-politik yang terstruktur untuk melayani segelintir elite.

Buku Extractive Capitalism karya Laleh Khalili (2024) memperlihatkan bagaimana kapitalisme global mengekstrak sumber daya dari negara-negara Global South melalui industri tambang, logistik, dan sistem keuangan. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia dalam bentuk konsesi SDA, ekspansi proyek infrastruktur tanpa distribusi kesejahteraan, dan penguatan sistem patronase politik-ekonomi.

Paper ini mengusulkan reformasi struktural berbasis keadilan sosial: redistribusi aset, pembatasan akumulasi kekayaan, reformasi fiskal progresif, serta transformasi budaya politik dari patronase menjadi partisipatif. Tanpa perubahan menyeluruh, Indonesia berisiko terjebak dalam spiral krisis sosial dan ketimpangan yang dapat memicu instabilitas jangka panjang.

Pendahuluan

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun Bung Karno sendiri menyatakan bahwa “revolusi belum selesai.” Proklamasi hanya mengubah status hukum dari Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia, sementara struktur kekuasaan sosial, budaya, dan ekonomi yang terbentuk selama masa kolonial tetap bertahan. Feodalisme yang selama ratusan tahun tertanam di masyarakat Indonesia, tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi patronase politik dan budaya birokrasi yang modern.

Reformasi 1998 yang semestinya membuka jalan menuju demokrasi justru memunculkan pola baru: demokrasi prosedural dengan struktur oligarki yang semakin terkonsolidasi. Kekuasaan ekonomi dan politik terpusat di tangan segelintir elite, yang mengendalikan akses terhadap sumber daya, kebijakan publik, dan wacana ideologis bangsa. Akibatnya, sebagian besar rakyat Indonesia hanya menjadi penonton dari apa yang disebut sebagai “pembangunan nasional.”

Pada saat yang sama, kapitalisme global menjadikan negara-negara seperti Indonesia sebagai lumbung sumber daya. Melalui mekanisme perdagangan komoditas, investasi asing, dan utang publik, kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri. Sistem ini bukanlah “kebetulan sejarah,” tetapi merupakan bentuk baru dari kolonialisme ekonomi yang terstruktur dan disahkan oleh regulasi yang dibuat elite politik nasional.

Dengan latar ini, policy paper ini bertujuan untuk. 1). Mengidentifikasi akar ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.2). Menganalisis peran kapitalisme ekstraktif dan feodalisme modern dalam melanggengkan ketimpangan. 3). Menawarkan kerangka kebijakan struktural untuk reformasi ekonomi-politik berbasis keadilan sosial.

Ketimpangan Sosial yang Terstruktur: Data dan Realitas

Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun pertumbuhan ini tidak merata. Ia ibarat rumah mewah yang dibangun di atas fondasi yang keropos. Di balik angka makroekonomi yang impresif, tersembunyi kenyataan sosial yang tidak adil: kekayaan terpusat, kelas menengah tergerus, dan sebagian besar rakyat hidup dalam ketidakpastian struktural.

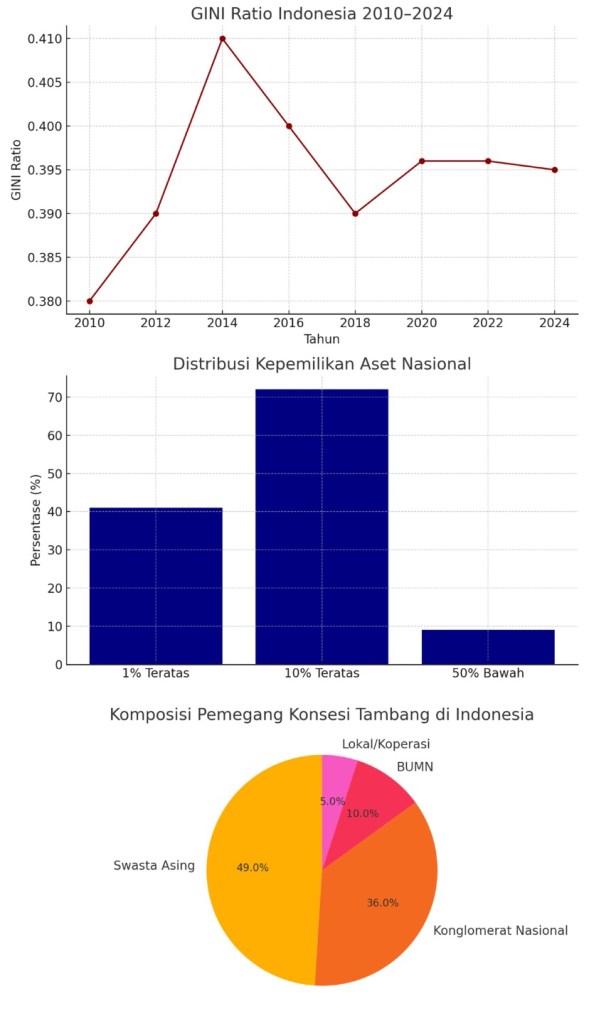

Rasio GINI Indonesia sejak 2010 terus berada di kisaran 0,38–0,41, menandakan ketimpangan pengeluaran yang tinggi dan stagnan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024) dan World Inequality Report (2023): 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 40% total kekayaan nasional. 135.000 rekening bank memiliki saldo di atas Rp5 miliar, sementara sekitar 85 juta penduduk dewasa tidak memiliki tabungan signifikan. Pendapatan 10% teratas naik hampir 90% dalam dua dekade, sementara 60% terbawah nyaris stagnan. Sektor informal masih menampung lebih dari 55% tenaga kerja, dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial.

Tingginya ketimpangan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tapi juga berdampak sosial-politik: hilangnya kepercayaan publik, meningkatnya populisme, serta terjadinya “demokrasi kosmetik” yang hanya mewakili elite.

Kapitalisme Ekstraktif: Ekonomi Tanpa Distribusi

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam—nikel, batubara, emas, gas alam, sawit, dan mineral lainnya. Namun sistem ekonomi kita tidak membangun nilai tambah yang berkeadilan. Yang terjadi justru adalah eksploitasi besar-besaran atas tanah dan tenaga kerja, demi kepentingan pasar global dan elite domestik.

Dalam kerangka yang dibahas Laleh Khalili, kapitalisme ekstraktif bukan sekadar tentang produksi, tapi tentang relasi kekuasaan: siapa yang menentukan harga, siapa yang mengatur distribusi, dan siapa yang mengendalikan hukum.

Contoh Freeport di Papua: Puluhan tahun mengeksploitasi emas dan tembaga, dengan dampak lingkungan dan sosial yang luas, sementara penduduk lokal tetap dalam kondisi miskin. Konsesi sawit di Kalimantan dan Sumatra: Menghancurkan ekosistem hutan, menyingkirkan masyarakat adat, dan dikendalikan oleh hanya segelintir konglomerat. Nikel dan “Green Economy”: Justru menjadi alat baru untuk memperpanjang sistem ekstraktif, dengan dalih transisi energi hijau.

Di balik narasi “hilirisasi” dan “industrialisasi”, nilai tambah tetap tidak dinikmati secara merata. Proyek infrastruktur masif pun—dari jalan tol hingga kereta cepat—lebih banyak memberi peluang pada kontraktor besar daripada pada masyarakat lokal.

Feodalisme Modern.

Warisan kolonialisme bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal budaya kekuasaan. Feodalisme di Indonesia bukan tinggalan sejarah. Ia terus hidup dalam relasi sosial-politik kontemporer.

Dalam politik: partai menjadi kendaraan elite, bukan representasi ideologi rakyat. Dalam agama: kekuasaan tokoh agama sering digunakan untuk mempertahankan status quo dan menegaskan kepatuhan, bukan untuk pembebasan. Dalam pendidikan: relasi antara dosen dan mahasiswa sering mereproduksi pola senioritas dan dogma, bukan kritisisme.

Dalam konfigurasi ini, masyarakat sipil menjadi pasif, tunduk pada patron. Rakyat menjadi “client” yang hanya diberi “karunia” saat pemilu, melalui bansos, janji populis, atau iming-iming proyek.

Struktur ini membuat rakyat: Tak berdaya secara ekonomi. Tak berdaulat secara politik,Tak mampu menuntut perubahan struktural karena terjebak dalam relasi ketergantungan Akibatnya, demokrasi yang dijalankan menjadi demokrasi prosedural: suara rakyat dihitung, tapi tidak didengar.

Oligarki.

Menurut Jeffrey Winters, Indonesia adalah contoh negara yang mengalami oligarki kolektif—di mana kekayaan digunakan secara aktif untuk mempengaruhi kebijakan, memilih pejabat publik, hingga mengontrol media. Konglomerat besar memiliki partai politik secara de facto. Undang-undang strategis seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU IKN dibuat untuk melindungi kepentingan elite. Lembaga-lembaga negara kehilangan daya kritis karena dikontrol oleh mekanisme politik uang.

Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi yang tampaknya “pro-investasi” justru menjadi alat untuk mendisiplinkan buruh, melemahkan petani, dan mengabaikan masyarakat adat. Oligarki menguasai jalur logistik kekayaan nasional dari hulu hingga hilir, baik secara formal maupun lewat nominee, SPV, dan skema pasar keuangan global.

Analisis Historis-Teoritis.

Bung Karno.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Bung Karno menyadari bahwa pembebasan politik hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang membangun bangsa. Dalam pidato-pidatonya pasca-1960, ia menegaskan bahwa revolusi Indonesia belum selesai karena belum menyentuh akar ketidakadilan sosial yang bersumber dari feodalisme dan kolonialisme ekonomi.

“Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Ir. Soekarno

Revolusi sosial yang dibayangkan oleh Bung Karno mencakup tiga dimensi: 1. Pembebasan struktural dari kolonialisme ekonomi. 2. Penghapusan feodalisme lokal yang menghambat mobilitas rakyat. 3. Pembangunan sistem sosial baru yang egaliter dan mandiri.

Namun, revolusi itu diputus sebelum waktunya. Setelah Tragedi 1965 dan naiknya Orde Baru, arah negara justru berbalik: dari pembangunan berbasis kemandirian menjadi pembangunan berbasis modal asing dan teknokrasi ekonomi neoliberal.

Trotsky.

Leon Trotsky, dalam kerangka negara-negara “setengah feodal dan setengah kolonial” seperti Rusia awal abad ke-20, menyatakan bahwa revolusi tidak bisa berlangsung dalam dua tahap terpisah (borjuis lalu sosialis). Menurutnya, kelas borjuis di negara-negara terjajah terlalu lemah dan kompromistis untuk memimpin transformasi struktural. Oleh karena itu, kelas pekerja dan rakyat harus melaksanakan revolusi itu secara terus-menerus, tanpa jeda, hingga tercapai sistem keadilan sosial.

Penerapan gagasan Trotsky di Indonesia hari ini bersifat relevan secara kontekstual: Kelas borjuis nasional lebih berperan sebagai komprador, menjual akses dan sumber daya kepada korporasi global. Transformasi struktural ditunda terus menerus karena alasan “stabilitas” dan “investasi.” Rakyat miskin, buruh informal, dan petani kehilangan saluran politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri.

Revolusi yang dibutuhkan bukanlah insurreksi fisik, tetapi transformasi terus-menerus terhadap cara negara menjalankan fungsinya: dari pelindung modal menjadi pelayan rakyat.

Tan Malaka.

Dalam Madilog dan tulisan-tulisan politik lainnya, Tan Malaka menolak paham bahwa revolusi harus meniru doktrin luar secara mentah. Ia menegaskan bahwa revolusi harus lahir dari kondisi objektif rakyat Indonesia, bukan dari manifesto luar negeri.

“Revolusi bukan datang dari otak yang luar biasa, tetapi dari keadaan yang luar biasa.” Tan Malaka

Tan menolak dikotomi ideologis antara “komunisme Barat” dan “Pancasila,” dan justru menganggap sosialisme adalah metodologi, bukan agama ideologis. Ia menekankan pentingnya: Perubahan kepemilikan alat produksi. Mobilisasi pendidikan rakyat. Etika revolusi yang mengabdi pada keadilan sosial

Jika kita membaca kembali Tan Malaka hari ini, maka jelas bahwa Indonesia mengalami “keadaan luar biasa”: ketimpangan ekstrem, feodalisme budaya, dan perampasan sumber daya oleh oligarki.

Perbandingan Global South: Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara Global South mengalami dinamika yang mirip dengan Indonesia: Brasil: Dominasi agraria-oligarkis yang dibungkus demokrasi prosedural. Afrika Selatan: Post-apartheid yang belum menyentuh redistribusi aset. Filipina: Ekonomi yang terus bergantung pada remitansi buruh migran dan industri ekstraktif.

Namun beberapa negara menunjukkan bahwa transformasi struktural dimungkinkan: Bolivia di bawah Evo Morales menerapkan nasionalisasi sektor energi dan pemberdayaan komunitas adat. Vietnam dan Rwanda berhasil mengkombinasikan kontrol negara atas aset strategis dan kebijakan pembangunan inklusif. Tunisia pasca-Arab Spring, meski rapuh, menunjukkan pentingnya kesadaran politik rakyat dalam menggeser rezim lama.

Indonesia memiliki keunikan tersendiri: demokrasi formil yang berlangsung bersamaan dengan feodalisme sosial dan kapitalisme predatoris. Oleh karena itu, pendekatan reformis semata tidak cukup. Perlu strategi revolusioner yang demokratis, terukur, dan menyentuh struktur dasar kepemilikan serta distribusi kekuasaan ekonomi.

Data, Grafik, dan Studi Dampak Ketimpangan Ekstraktif

Kapitalisme ekstraktif bukan sekadar proses ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ia adalah mekanisme politik yang mendistribusikan kekayaan ke atas, sementara risiko dan kerusakan dilempar ke bawah—kepada buruh, masyarakat adat, petani, perempuan, dan lingkungan.

Simulasi Grafik Ketimpangan Kekayaan dan Distribusi Sumber Daya

Berikut adalah representasi grafik data penting:

Data ini menunjukkan bahwa pola ekstraksi sumber daya di Indonesia tidak inklusif, tetapi berpihak pada elite dan korporasi besar. Akses masyarakat lokal terhadap hasil SDA sangat terbatas.

STUDI KASUS

1. Tambang Nikel di Sulawesi Tengah dan Tenggara

Wilayah seperti Morowali dan Konawe kini menjadi pusat nikel dunia. Namun masyarakat lokal hanya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar dengan sistem kontrak dan jam kerja panjang. Infrastruktur lokal tidak berkembang signifikan. Sebagian besar keuntungan dinikmati oleh perusahaan multinasional dan konsorsium asing.

Dampak Sosial: Konflik tanah adat dan penggusuran. Munculnya desa-desa “depopulasi” akibat migrasi tenaga kerja luar. Polusi udara dan air tanpa mekanisme kompensasi yang adil.

2. Konsesi Sawit dan Deforestasi di Kalimantan Barat

Perusahaan sawit menguasai lebih dari 50% wilayah kabupaten tertentu. Masyarakat adat kehilangan lahan produktif, dan perempuan desa mengalami marginalisasi ganda: sebagai buruh tani tak tetap dan sebagai penjaga rumah tangga tanpa akses ekonomi.

Dampak Sosial: Struktur ekonomi berubah dari subsisten ke monokultur. Ketergantungan pada harga global dan eksploitasi tenaga kerja perempuan. Akses terhadap air dan pangan lokal menurun drastis.

3. Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN)

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membawa potensi investasi besar, namun juga menimbulkan ketimpangan dalam jangka pendek. Proyek ini dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal secara bermakna dan lebih berpihak pada pemilik modal konstruksi dan properti.

Dampak Sosial: Harga tanah naik ekstrem (hingga 400% dalam 2 tahun). Komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah warisan. Belum ada mekanisme redistribusi nilai tambah pembangunan.

Siapa yang Paling Terdampak?

A. Masyarakat Adat

Selalu berada di garis depan konflik lahan dan konsesi, namun posisi hukumnya lemah. Hak atas tanah sering dikalahkan oleh “izin usaha” yang diberikan negara.

B. Perempuan dan Anak

Dalam masyarakat marjinal, perempuan mengalami beban ganda: sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga dan korban kebijakan pembangunan yang maskulin dan tidak partisipatif.

C. Buruh dan Petani Kecil

Harga hasil tani ditentukan pasar global, sementara biaya produksi dan pajak tetap membebani mereka. Buruh informal tidak mendapat jaminan kerja, kesehatan, dan pensiun.

Dampak Jangka Panjang

Ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme ekstraktif menimbulkan efek berantai: Rasa ketidakadilan sistemik, memicu radikalisme dan populisme. Kehancuran ekosistem lokal, menurunkan ketahanan pangan dan air. Ketergantungan fiskal pada SDA, tanpa diversifikasi ekonomi. Demoralisasi rakyat, yang merasa tidak memiliki tempat dalam negaranya sendiri.

Rekomendasi Kebijakan Struktural untuk Keadilan Sosial

Untuk mengatasi ketimpangan yang bersifat sistemik, diperlukan reformasi struktural yang menyentuh akar persoalan: redistribusi kekayaan, kontrol atas aset strategis, dan transformasi sistem ekonomi-politik. Pendekatan reformis tidak lagi cukup. Indonesia memerlukan strategi yang menyentuh dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan secara simultan.

Reformasi Pajak dan Pembatasan Akumulasi Kekayaan .

Pajak kekayaan (wealth tax): Memberlakukan pajak tahunan progresif atas harta kekayaan pribadi (aset finansial, properti, tanah, koleksi mewah). Misalnya, pajak 0,5–1% untuk kekayaan bersih di atas Rp100 miliar. Pajak warisan dan hibah besar: Untuk mencegah transfer kekayaan antargenerasi yang tidak produktif dan memperbesar kesenjangan struktural. Pajak atas laba tambang dan SDA yang lebih progresif: Termasuk skema windfall tax atas komoditas strategis seperti nikel, batubara, dan sawit.

Contoh, di Argentina dan Spanyol, one-time wealth tax diberlakukan pasca-COVID untuk membiayai jaring pengaman sosial. Di Norwegia, pajak dividen atas eksploitasi SDA dialokasikan secara eksklusif ke dana kesejahteraan nasional (sovereign wealth fund).

Redistribusi Tanah dan Aset Produktif

Percepatan reforma agraria sejati: Redistribusi tanah kepada petani gurem, masyarakat adat, dan koperasi lokal, bukan hanya sertifikasi formal.Pembatasan penguasaan lahan maksimum: Membatasi kepemilikan korporasi atau individu terhadap lahan produktif (misalnya, maksimal 5.000 ha per entitas). Pendirian bank tanah rakyat: Menyediakan tanah negara yang tidak produktif untuk usaha mikro dan komunitas berbasis desa/UMKM.

Contoh Bolivia di bawah Evo Morales melakukan redistribusi tanah besar-besaran kepada komunitas adat dan petani miskin, disertai pendampingan produksi dan pembiayaan. Vietnam membatasi penguasaan lahan individu dan memfokuskan kebijakan agraria untuk ketahanan pangan berbasis petani lokal.

Transformasi Ekonomi: Dari Ekstraksi ke Produksi Bernilai Tambah.

Larangan ekspor bahan mentah tanpa hilirisasi lokal. Insentif fiskal hanya untuk investasi padat karya dan teknologi ramah lingkungan. BUMDes dan koperasi produksi mendapat akses pendanaan dan jaminan pasar dari negara namun berkembang secara mandiri. Sistem perdagangan domestik ( Tataniaga) yang melindungi harga dasar hasil tani dan nelayan.

Contoh Malaysia berhasil mendorong industrialisasi berbasis sawit dan karet dengan dukungan riset publik dan proteksi awal.Korea Selatan membangun sektor industri manufaktur melalui kebijakan ketat terhadap ekspor SDA dan dukungan masif untuk pendidikan teknik.

Redemokratisasi Politik dan Partisipasi Rakyat

Reformasi sistem pendanaan partai: Hilangkan dominasi oligarki dalam parpol dengan pendanaan publik yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas organisasi rakyat: Dukungan terhadap serikat buruh, koperasi rakyat, dan komunitas adat untuk menjadi aktor kebijakan. Desentralisasi fiskal berbasis keadilan ekologis: Daerah penghasil SDA mendapatkan kompensasi pembangunan berbasis kerusakan ekologis.

Pendidikan dan Kebudayaan Kritis: Mencabut Feodalisme dari Akar

Kurikulum sekolah dan universitas berbasis kesadaran sejarah sosial: Mengajarkan rakyat soal kolonialisme, feodalisme, dan keadilan ekonomi. Reformasi lembaga keagamaan dan kampus: Mendorong inklusi, meritokrasi, dan pembebasan dari patronase simbolik. Media publik dan literasi digital: Menyediakan ruang wacana kritis yang melampaui narasi elite dan iklan kapital.

Skema Transisi

Membentuk Dewan Nasional Keadilan Sosial: Lintas sektor (negara, akademisi, masyarakat sipil) untuk mengawasi jalannya redistribusi kekayaan dan pembangunan inklusif. Penguatan kelembagaan pajak, antikorupsi, dan pengawas pasar: Agar distribusi ulang tidak dibajak elite baru. Audit SDA nasional dan penghapusan izin-izin bermasalah: Membatalkan kontrak yang merugikan publik dan alam.

Kesimpulan Rekomendasi

Reformasi kebijakan bukan sekadar menyusun program baru. Ia adalah tindakan korektif historis atas kegagalan struktural yang diwariskan oleh kolonialisme dan diteruskan oleh kapitalisme ekstraktif. Dengan mereformasi struktur pajak, redistribusi aset, dan redemokratisasi politik, Indonesia bisa mengembalikan arah revolusi ke jalur yang benar: dari elite ke rakyat, dari akumulasi ke distribusi, dari simbol ke substansi.

Referensi,

• Khalili, Laleh. (2024). Extractive Capitalism: How Commodities and Cronyism Drive the Global Economy. Verso Books.

• Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Rasio Gini Indonesia 2013–2024.

• World Inequality Lab. (2023). World Inequality Report.

• Soekarno. (1965). Pidato Revolusi Belum Selesai.

• Tan Malaka. (1943). Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika.

• Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

• Oxfam. (2023). Time to Care: Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality Crisis.

By Lastri, New York.

Tinggalkan Balasan ke DeSuweda Batalkan balasan