Sore itu Jakarta tampak muram. Langit menggantung rendah, seperti menekan gedung-gedung kaca yang berdiri angkuh namun rapuh. Dari jendela kantor Ira di lantai atas, kota terlihat hidup, tetapi rapuh—seperti neraca yang tampak seimbang di permukaan, padahal menyimpan lubang di bawahnya.

“Kenapa kita selalu terlihat lemah di hadapan geopolitik Amerika Serikat?” kata Ira, memecah keheningan. “Padahal posisi kita strategis. Asia-Pasifik. Jalur perdagangan dunia. Mineral kritis—nikel, tembaga, bauksit—yang sangat dibutuhkan AS dan sekutunya. Itu semua seharusnya jadi modal tawar. Tapi kenapa tidak pernah benar-benar kita kapitalisasi untuk politik luar negeri yang bebas dan aktif?”

Saya tidak langsung menjawab. Saya tahu, ini bukan pertanyaan retoris. Ini kegelisahan.

“Maksud kamu apa?” tanya saya akhirnya. “Konteksnya apa?”

“Indonesia masuk Dewan Perdamaian Gaza,” jawabnya singkat. “Dewan bentukan Trump.”

Saya tersenyum tipis. Senyum orang yang tahu jawabannya tidak akan menyenangkan.

“Sejak kita terjebak utang,” kata saya pelan. “Sejak posisi investasi internasional kita negatif. Secara konstitusi, kita negara berdaulat. Tapi secara ekonomi dan finansial, kedaulatan itu sudah lama bocor.”

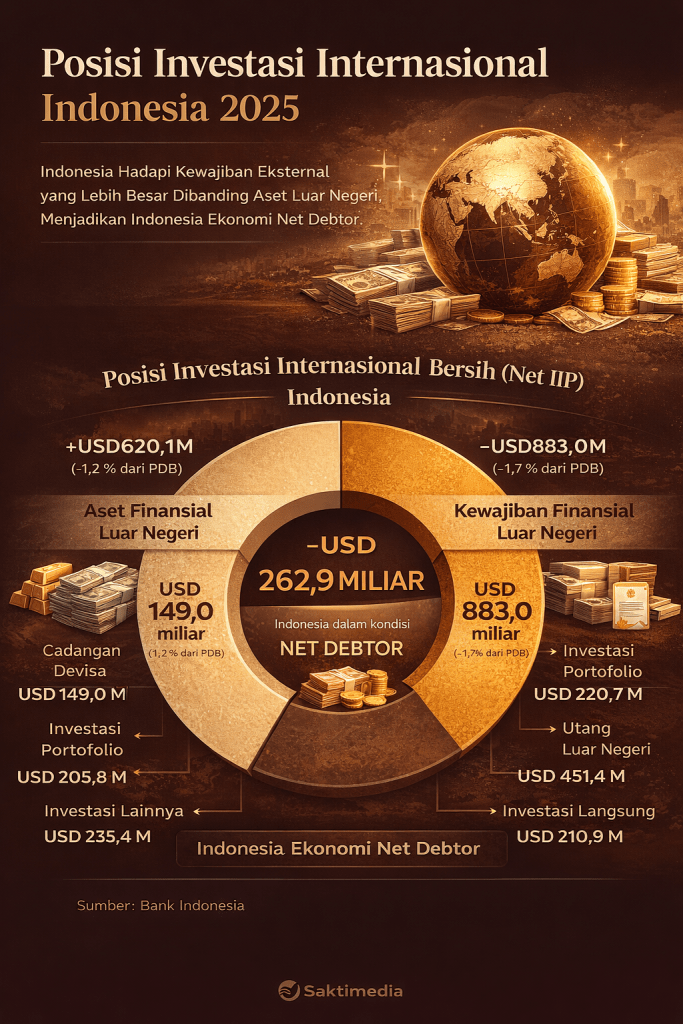

Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada datar—nada orang yang terbiasa membaca angka, bukan pidato. “Data IMF menunjukkan Net International Investment Position Indonesia sudah lama berada di wilayah negatif. Artinya, kewajiban kita ke luar negeri lebih besar daripada aset kita di luar negeri. Kita hidup dari kepercayaan, bukan dari kekuatan.”

Ira mengernyit. “Dan itu cukup untuk membuat kita tunduk?”

“Lebih dari cukup,” jawab saya. “Melawan Amerika Serikat dalam kondisi seperti ini sama saja membuka pintu kejatuhan rezim. Tidak ada rezim yang ingin mengulang 1998—saat kekuasaan runtuh bukan karena senjata, tetapi karena likuiditas mengering.”

“Kenapa harus sejauh itu?” tanyanya.

“Karena kekuasaan itu memabukkan,” jawab saya. “Dan dalam sistem state capture, kekuasaan membutuhkan uang—bukan untuk rakyat, tapi untuk menjaga jaringan oligarki tetap hidup.”

Saya meraih tablet di meja, menyalakan layar tanpa menunjukkannya padanya.

“Menurut Bank Indonesia,” lanjut saya, “cadangan devisa kita memang terlihat besar—sekitar 140 miliar dolar AS. Tapi BIS mengajarkan satu hal, bahwa cadangan bukan tabungan bebas. Ia adalah insurance, dan asuransi itu cepat habis ketika terjadi sudden stop.”

Saya menatap Ira. “Sekarang bayangkan ini, total aset valas Indonesia—cadangan devisa, simpanan valas swasta, portofolio luar negeri—diperkirakan sekitar 620 miliar dolar AS. Sementara total kewajiban eksternal kita—utang pemerintah, BUMN, swasta—sudah mendekati 880 hingga 900 miliar dolar.”

Saya tidak menaikkan suara. Tidak perlu.

“Itu artinya secara bersih, kita negatif. Tidak ada bantalan nasional. Sedikit saja terjadi capital outflow—misalnya yield US Treasury naik, atau Fed mengencangkan likuiditas—maka rupiah tertekan, pasar obligasi goyah, dan BI terpaksa membakar cadangan.”

Ira terdiam. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi sadar.

“BIS menyebut kondisi ini sebagai liquidity dependency,” lanjut saya. “Negara tampak stabil, tetapi stabilitasnya bergantung pada arus modal global. Begitu arus itu berbalik arah, semua narasi kedaulatan runtuh.”

“Lalu Amerika?” tanya Ira lirih.

“Amerika,” jawab saya, “adalah ultimate liquidity provider. Bukan karena mereka baik, tapi karena dolar adalah pusat sistem. Selama kita berada dalam orbit mereka, setiap kepanikan valas masih bisa diredam—melalui swap line implisit, sentimen pasar, atau sekadar sinyal politik.”

Saya bersandar ke kursi. “Dalam kondisi seperti itu, ikut Dewan Perdamaian Gaza bukan soal moral atau solidaritas. Itu soal sinyal kepatuhan. Bahwa kita masih berada di barisan yang ‘aman’ bagi sistem keuangan global.” Kata saya tersenyum.

Ruangan kembali sunyi. Di luar, klakson dan deru mesin tetap berjalan seperti biasa. Saya tahu, di kepala Ira, satu kesimpulan mulai terbentuk, bahwa kedaulatan hari ini tidak ditentukan oleh pidato presiden atau sikap diplomatik di PBB, melainkan oleh neraca internasional, dan siapa yang memegang kunci likuiditas saat krisis datang. Dan di dunia seperti itu, keberanian tanpa tabungan bukanlah kedaulatan— melainkan undangan menuju kehancuran.

***

Agenda perdamaian Gaza yang diprakarsai oleh Donald Trump sejak awal tidak dirancang sebagai instrumen menuju kemerdekaan Palestina. Ia merupakan bagian dari arsitektur geopolitik Timur Tengah yang lebih luas dan dibangun melalui pendekatan yang dalam literatur hubungan internasional dikenal sebagai transactional realism—sebuah gaya kebijakan luar negeri yang menekankan stabilitas berbasis kekuatan, pertukaran kepentingan jangka pendek, serta minim rujukan pada prinsip normatif hukum internasional (Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics; Walt, The Origins of Alliances).

Dalam kerangka ini, Gaza tidak diposisikan sebagai subjek politik dengan hak self-determination sebagaimana diatur dalam UN Charter Pasal 1(2) dan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV), melainkan sebagai objek pengelolaan keamanan regional. Perdamaian tidak dimaknai sebagai keadilan politik yang bermuara pada pembentukan negara Palestina, tetapi sebagai stabilitas yang dapat dinegosiasikan—sebuah pendekatan yang oleh para sarjana resolusi konflik dikategorikan sebagai conflict management, bukan conflict resolution (Galtung, Peace by Peaceful Means).

Secara institusional, Dewan Perdamaian Gaza tidak memiliki dasar legitimasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia tidak lahir dari mandat Majelis Umum PBB, tidak berada dalam kerangka Dewan Keamanan, dan tidak terikat pada resolusi-resolusi internasional yang selama puluhan tahun menjadi fondasi normatif penyelesaian konflik Israel–Palestina, termasuk Resolusi DK PBB 242, 338, dan 2334. Dengan demikian, forum ini berdiri di luar arsitektur multilateral berbasis hukum internasional, yang menurut Hedley Bull (The Anarchical Society) merupakan pilar utama keteraturan global modern.

Dalam konteks tersebut, wacana keterlibatan Indonesia memunculkan persoalan prinsipil. Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza versi Trump secara objektif bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 dan dipraktikkan sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga normatif, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai norm entrepreneur dalam multilateralisme Global South (Acharya, The End of American World Order).

Pertama, Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan menjadikan PBB sebagai satu-satunya forum sah penyelesaian konflik internasional. Keterlibatan dalam forum ad hoc di luar PBB akan melemahkan konsistensi normatif tersebut dan menggerus legitimasi hukum internasional yang selama ini menjadi rujukan utama diplomasi Indonesia. Dalam literatur hukum internasional, praktik semacam ini dikenal sebagai forum shopping, yang berpotensi melemahkan otoritas institusi global (Koskenniemi, From Apology to Utopia).

Kedua, politik luar negeri bebas aktif tidak dapat direduksi menjadi kebebasan memilih forum secara pragmatis. Ia mengandung apa yang oleh para analis kebijakan luar negeri disebut sebagai normative discipline. “Bebas” berarti tidak tersubordinasi pada desain geopolitik satu kekuatan dominan; “aktif” berarti memperjuangkan perdamaian dan keadilan dalam kerangka hukum internasional.

Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza berisiko menggeser Indonesia dari posisi normative stakeholder tatanan multilateral menjadi partisipan dalam mekanisme perdamaian yang secara sadar menghindari kerangka PBB karena dianggap terlalu mengikat secara hukum—sebuah kecenderungan yang dikritik oleh UN Special Rapporteurs dan para akademisi hukum internasional.

Ketiga, Dewan Perdamaian Gaza tidak menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama. Fokusnya berada pada stabilitas keamanan, rekonstruksi ekonomi, dan tata kelola pascaperang. Dalam kajian resolusi konflik, pendekatan ini bersifat managerial, bukan emancipatory (Richmond, The Transformation of Peace). Dengan ikut serta, Indonesia berisiko membantu menggeser isu Palestina dari persoalan hak menentukan nasib sendiri menjadi sekadar isu kemanusiaan dan manajemen krisis. Palestina direduksi dari subjek sejarah dan politik menjadi objek rekonstruksi teknokratis—bertentangan dengan sikap historis Indonesia yang menegaskan bahwa Palestina bukan korban bencana alam, melainkan bangsa yang belum merdeka.

Lebih jauh, pengakuan terhadap forum perdamaian di luar PBB menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola global. Ia membuka ruang bahwa konflik internasional dapat diselesaikan tanpa mandat hukum global. Jika preseden ini diterima, maka hukum internasional berubah menjadi opsional, resolusi PBB kehilangan daya normatifnya, dan perdamaian ditentukan oleh asimetri kekuatan, bukan oleh legitimasi hukum—sebuah kondisi yang oleh Robert Keohane (After Hegemony) diperingatkan sebagai erosi tatanan berbasis aturan (rules-based order).

Dilema negara Anggota.

Fakta bahwa sejumlah negara bersedia menjadi anggota dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak dapat dilepaskan dari tekanan struktural geopolitik dan finansial Amerika Serikat. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan terikat dalam kerangka Abraham Accords. Mesir dan Turki menghadapi ketergantungan tinggi terhadap likuiditas dolar AS dan dukungan lembaga keuangan internasional.

Indonesia sendiri berada dalam posisi rentan dengan Posisi Investasi Internasional (PII) yang negatif, ketergantungan pembiayaan eksternal, dan keterbatasan kedaulatan finansial—kondisi yang dalam literatur ekonomi politik global disebut sebagai financial constraint on foreign policy autonomy (Strange, The Retreat of the State).

Penutup.

Indonesia, sebagai negara yang lahir dari perjuangan anti-kolonial dan secara historis menjadi pendukung utama multilateralisme, seharusnya berada di garis depan dalam menolak preseden ini. Namun persoalannya bukan semata apakah Presiden atau elite Indonesia berkehendak untuk tunduk.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa struktur ekonomi global kontemporer membuat penolakan terhadap tekanan geopolitik menjadi mahal secara material, terutama bagi negara yang bergantung pada likuiditas eksternal dan stabilitas finansial jangka pendek—sebuah dilema yang berulang kali dicatat dalam IMF Article IV Consultations dan BIS Annual Economic Report.

Sejarah ekonomi-politik internasional menunjukkan pola yang konsisten, bahwa negara yang mengorbankan prinsip normatif demi stabilitas sesaat kerap kehilangan keduanya secara bersamaan. Stabilitas yang diperoleh melalui konsesi normatif jarang berkelanjutan, sementara prinsip yang dilepaskan sulit direkonstruksi.

Di titik inilah ironi paling tajam muncul. Palestina—yang hancur secara fisik, terdesak secara militer, dan terpinggirkan secara ekonomi—masih mempertahankan martabat politiknya sebagai bangsa yang menuntut kemerdekaan. Sementara itu, tidak sedikit negara berdaulat justru menegosiasikan prinsip dasarnya, bukan karena perubahan keyakinan normatif, melainkan karena tekanan likuiditas dan disiplin pasar global.

Dengan demikian, persoalan ini bukan sekadar pilihan kebijakan luar negeri, melainkan ukuran martabat politik. Apakah kedaulatan dimaknai sebagai keberanian mempertahankan prinsip dalam tatanan internasional yang timpang, atau sekadar kemampuan bertahan dalam sistem global yang tidak selalu adil.

Tinggalkan komentar