Tidak ada yang salah dengan pemanfaatan konsesi tambang. Tidak ada yang salah dengan memberi izin mengolah mineral, hutan produksi, atau energi. Yang salah adalah ketika model pengelolaannya menjadi eksploitatif dan ekstraktif, bukan produktif dan bernilai tambah.

Kita sering terjebak dalam debat dangkal “Tambang itu merusak!” Padahal masalahnya bukan pada tambangnya, melainkan bagaimana negara mengelola, mengawasi, dan mengubahnya menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

Negara-negara yang berhasil membangun kemakmuran dari sumber daya alam bukan karena mereka punya tambang yang lebih besar, tetapi karena mereka punya institusi dan model bisnis yang sehat. Norwegia kaya minyak, tapi bukan itu yang membuat rakyatnya makmur. Yang membuat mereka makmur adalah value creation dan governance.

Mereka tidak mengizinkan korporasi asing mengekstraksi tanpa batas. Mereka tidak memindahkan profit ke luar negeri. Mereka membangun Statoil (Equinor) sebagai operator nasional, Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia, mengolah minyak dari hulu ke hilir, memastikan setiap tetes minyak yang keluar berubah menjadi nilai tambah. SDA bukan dijual mentah, tapi diproses menjadi kemakmuran jangka panjang.

Iran tidak menjual minyak mentah sebanyak Indonesia menjual batu bara atau nikel. Mereka memaksa diri naik kelas dengan cara: membangun pabrik petrochemical, memperkuat refinery, menciptakan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, mengontrol rente perdagangan komoditas. Hasilnya? Meski kena embargo, sektor energi Iran tetap bertahan dan bahkan kompetitif, karena mereka tidak bergantung pada ekspor mentah.

Indonesia bukan kurang sumber daya, Indonesia kurang strategi. Kita menjual ore, batu bara, kayu, CPO, pulp, nikel mentah, pasir kuarsa, semuanya untuk keuntungan jangka pendek, bukan nilai jangka panjang. Saat hutan ditebang untuk sawit, siapa menang? Saat bukit dikeruk untuk tambang ilegal, siapa kaya? Saat smelter hanya memproses tahap awal tanpa hilirisasi industri, siapa ambil profit? Jawabannya selalu sama. Segelintir elite dan jaringan oligarki. Sementara dampak ekologis, bencana, dan kemiskinan ditanggung oleh jutaan rakyat yang tidak pernah ikut memanen keuntungan. Ini bukan pemanfaatan SDA. Ini eksploitasi. Destructive development.

Indonesia kerap dipromosikan sebagai negeri kaya sumber daya: hutan tropis terluas ketiga dunia, cadangan mineral strategis, dan lahan produktif yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Namun di balik narasi optimisme itu, terselip empat masalah struktural yang terus membayangi, yaitu ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi sistemik, kontribusi SDA yang minim terhadap kemakmuran, dan praktik state capture dalam pemberian konsesi dan izin tambang. Keempat persoalan ini saling mengikat, membentuk lingkaran setan yang menahan ekonomi Indonesia dari lompatan struktural yang seharusnya sudah terjadi.

Rasio Gini Lahan.

Ketimpangan pendapatan sering disorot melalui Gini Ratio nasional ±0,38–0,40. Namun ada satu bentuk ketimpangan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan memiliki dampak ekonomi lebih structural.

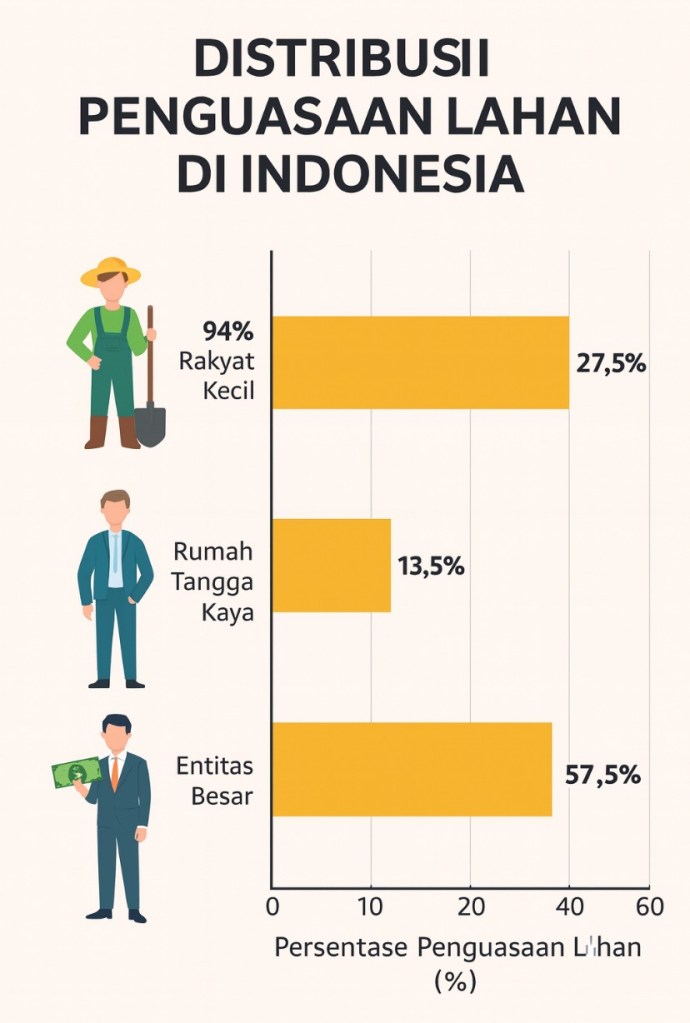

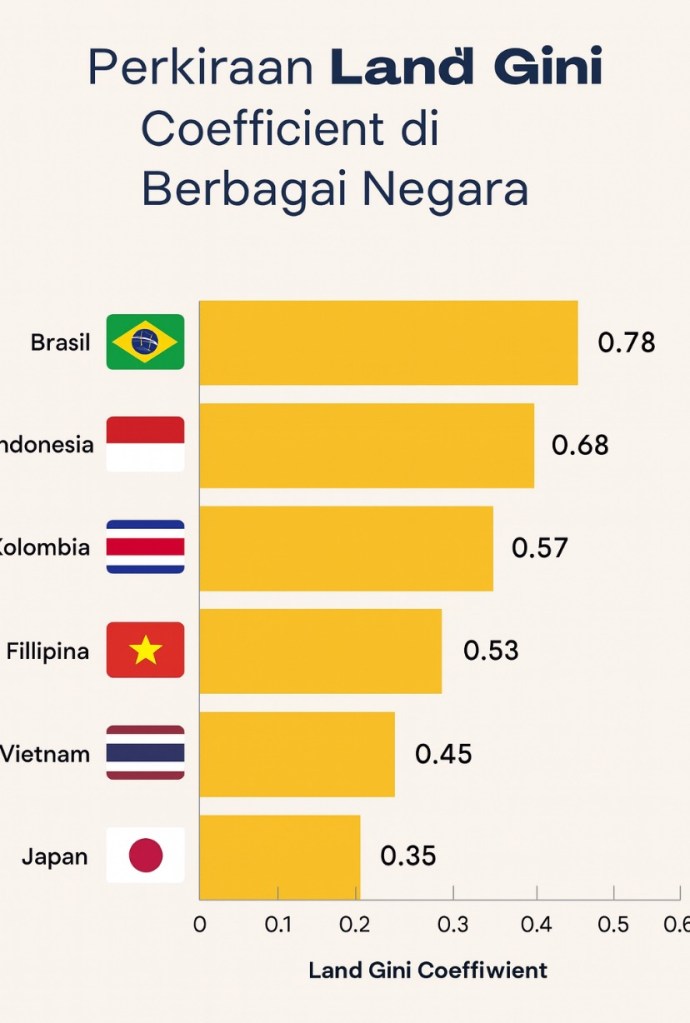

Berbagai studi akademik, antara lain oleh Ward Anseeuw (Land Matrix), Heryanto & Murray (2016), serta kajian KPA. Menempatkan Gini Lahan Indonesia pada kisaran 0,64–0,72, salah satu yang tertinggi di dunia. Untuk konteks, perbandingan Land Gini beberapa negara.

Apa arti angka sebesar itu? Bahwa sebagian kecil entitas menguasai sebagian besar tanah produktif; rakyat kecil hanya menguasai sisa fragmen; dan ekonomi desa kehilangan fondasi paling dasar: akses terhadap faktor produksi.

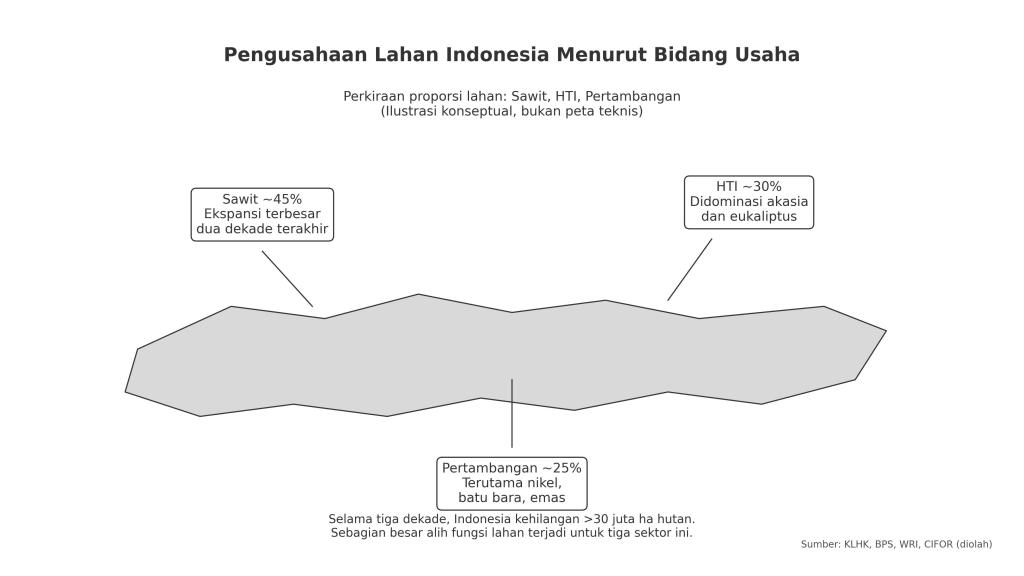

Penguasaan lahan didominasi oleh Korporasi perkebunan raksasa (sawit, karet). Pemegang konsesi HTI dan HPH. Perusahaan tambang pemilik IUP. Oligarki agraria yang terhubung dengan jaringan politik .

Ketimpangan lahan bukan hanya isu keadilan. Ia adalah distorsi struktural terhadap perekonomian nasional.

a. Produktivitas Hilang.

Petani tanpa lahan tidak bisa berinvestasi pada: irigasi, benih unggul, mekanisasi, dan teknologi. Hasilnya, produktivitas pertanian Indonesia stagnan selama dua dekade terakhir, bahkan kalah dari Vietnam dan Thailand.

b. Bonus Demografi Gagal Berfungsi

Indonesia sering mempromosikan bonus demografi, tetapi bonus itu hanya bekerja jika aset produktif tersebar. Mobilitas ekonomi terbuka. Generasi muda punya akses pada lahan dan modal. Tanpa lahan, working-age population hanya menjadi angkatan kerja murah, bukan motor pertumbuhan.

c. Urbanisasi Abnormal

Ketika desa kehilangan kemampuan produksi, maka urbanisasi tidak terjadi karena transformasi ekonomi, tetapi karena pelarian dari stagnasi. Ini menghasilkan beban kota yang meningkat, sektor informal membengkak, dan pertumbuhan tanpa kualitas.

Deforestasi.

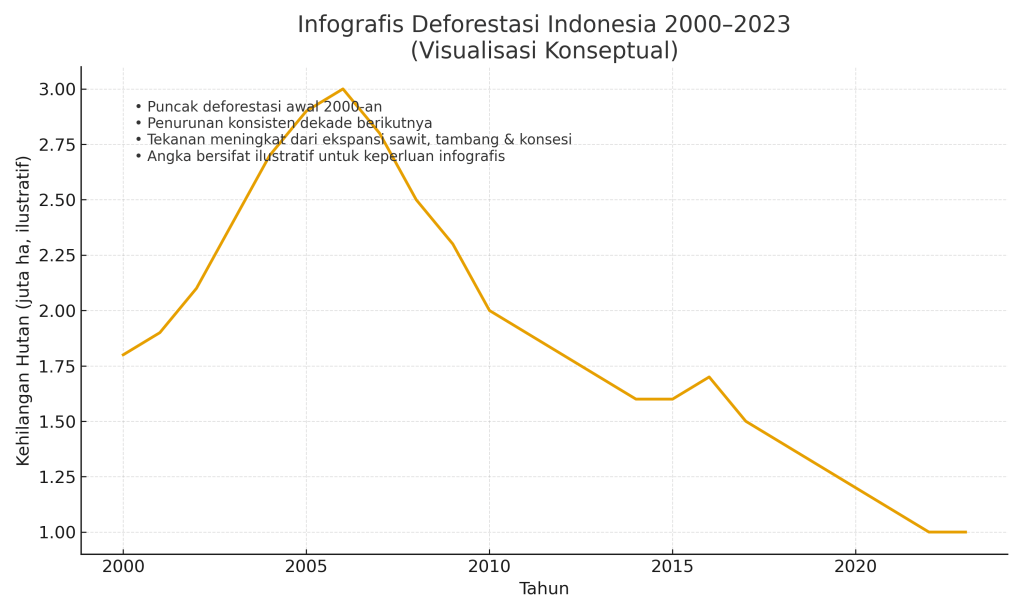

Narasi resmi sering menyatakan bahwa penurunan angka deforestasi adalah bukti bahwa Indonesia sedang berada di jalur kebijakan lingkungan yang benar. Grafik tahunan yang tampak menurun dianggap sebagai keberhasilan moratorium, pengawasan, dan pendekatan kehutanan modern. Namun ketika ditelusuri secara lebih akademis, penurunan angka deforestasi tidak selalu berarti perbaikan struktural, melainkan sering mencerminkan dinamika siklus komoditas, saturasi ekspansi lahan, dan perubahan peluang ekonomi, bukan perubahan paradigma ekologis.

Saturasi Lahan (Land Saturation)

Penurunan deforestasi sering terjadi bukan karena sistem perlindungan semakin ketat, tetapi karena lahan datar, terhubung, dan bernilai komersial tinggi—sudah habis di banyak provinsi, aksesibilitas fisik untuk membuka hutan baru semakin rendah, dan biaya marginal penebangan meningkat.

Studi CIFOR (2018) menyebut fenomena ini sebagai frontier exhaustion, yaitu ketika seluruh tepian hutan (forest frontier) secara ekonomi sudah tidak lagi menarik. Dengan kata lain, penurunan deforestasi bukan selalu bukti keberhasilan kebijakan, tetapi konsekuensi logis dari habisnya ruang untuk merusak.

Siklus Harga Komoditas Global

Data Global Forest Watch (2023) menunjukkan korelasi kuat antara harga CPO global, harga pulp, harga kayu, dan laju deforestasi Indonesia. Ketika harga komoditas turun, ekspansi perkebunan dan HTI melambat. Namun ketika harga naik, deforestasi melonjak kembali sebagaimana terlihat pada 2005–2009 (ledakan harga sawit), 2011–2013 (permintaan pulp Tiongkok), 2015 (diperparah oleh El Niño). Artinya, tren deforestasi Indonesia masih bersifat komoditas-driven, bukan policy-driven. Ini bukan opini moral; ini temuan empiris.

Moratorium Izin Baru.

Moratorium izin baru kehutanan (2011–2021) adalah inovasi kebijakan penting, tetapi pengecualian (exemptions) terlalu luas, penegakan hukum daerah lemah, dan verifikasi peta tumpang tindih (PPKH, IUP, HGU, HTR, HP) masih belum tuntas. Kajian World Resources Institute (2019) menemukan bahwa sebagian besar penurunan deforestasi 2017–2020 terjadi di luar area konsesi, di mana risiko politik lebih tinggi, sementara deforestasi di dalam konsesi jauh lebih sulit ditekan.

Selama tiga dekade, Indonesia kehilangan lebih dari 30 juta hektare hutan. Untuk perbandingan, Luas Jerman: 35 juta ha. Luas Belgia: 3 juta ha. Artinya, Indonesia kehilangan ekosistem setara Jerman + Belgia, dalam rentang satu generasi. Ini bukan hanya hilangnya penutup lahan. Ini perubahan struktur ekonomi, hidrologi, social, dan biodiversitas secara permanen.

Deforestasi menurunkan infiltrasi air, stabilitas tanah, kesuburan topsoil, dan kapasitas tampung DAS. Kajian Kementerian Pertanian (2020) menyebutkan bahwa kerusakan DAS menurunkan produktivitas padi di Jawa hingga 10–20%. Inilah paradoksnya, deforestasi memukul pertanian, padahal retorika pembangunan sering mengklaim sebaliknya.

Laporan KPA (2022) ada 241 konflik agraria terjadi hanya dalam 1 tahun, mayoritas terkait perkebunan, tambang, dan kehutanan, melibatkan jutaan hektare wilayah konsesi. Deforestasi bukan hanya kehilangan pohon, tetapi juga hilangnya ruang hidup masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tren peningkatan banjir dan longsor sejak 2010, dengan pola spasial yang tumpang tindih dengan area deforestasi tinggi. Bencana semacam ini tidak lagi “kejadian alam”, tetapi konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang.

Hutan tropis Indonesia menyimpan nilai ekonomi jangka Panjang biofarmasi, pangan alternatif, industri biomaterial, karbon biru dan hijau, jasa ekosistem senilai miliaran dolar per tahun. Namun potensi ini menguap ketika hutan diubah menjadi komoditas berumur pendek. Indonesia adalah salah satu sumber emisi berbasis lahan terbesar dunia. Kehilangan hutan memperlemah posisi NDC (Nationally Determined Contribution), target net-zero 2060, dan kredibilitas transisi energi. Deforestasi adalah defisit karbon, bukan sekadar persoalan ekologis.

Ekonom lingkungan menyebut deforestasi sebagai ecological debt. Yaitu utang yang tidak dicatat dalam APBN, tetapi akan ditagih oleh alam dalam bentuk krisis sosial-ekonomi. Dan seperti semua utang, ia menumpuk, ia berbunga, dan pada akhirnya harus dibayar. Pembayarannya datang dalam bentuk krisis pangan,bencana hidrologis, stagnasi ekonomi daerah, dan hilangnya daya saing bangsa.

Sumber Daya Alam.

Selama puluhan tahun, Indonesia mempromosikan diri sebagai negara kaya sumber daya alam (SDA). Batu bara, nikel, bauksit, emas, sawit. Seluruhnya dikemas sebagai “motor kemakmuran” dan fondasi pertumbuhan nasional. Namun secara akademis, narasi itu semakin sulit dipertahankan. Di atas kertas Indonesia memang kaya sumber daya, tetapi dalam struktur ekonomi nyata, SDA tidak membawa negara ke jalur kemakmuran berkelanjutan.

1. Kontribusi SDA Terhadap PDB.

Secara makro, kontribusi sektor ekstraktif (pertambangan, migas, dan perkebunan besar) hanya sekitar 7–8% terhadap PDB nasional. Ironinya, porsi retorikanya jauh lebih besar dari porsinya dalam ekonomi. Perbandingan sederhana, Indonesia menunjukkan kontribusi energi & ekstraktif: 7–8%. Sementara Norwegia kontribusinya 17–20% (tetapi dengan sovereign wealth fund yang menstabilkan ekonomi). Chile dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 10% (dengan tata kelola tembaga yang terregulasi ketat). Nah Indonesia kaya SDA, tetapi miskin arsitektur kelembagaan untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan.

2. Kontribusi Kecil Terhadap Penerimaan Negara

Royalti, PNBP, dan pajak sektor SDA tidak pernah sebanding dengan nilai ekonomi yang diambil dari bumi. Dalam beberapa komoditas, khususnya batu bara dan nikel. Transfer pricing melalui afiliasi luar negeri menekan basis pajak secara signifikan. Kajian akademis (UNU-WIDER, 2021) menunjukkan, rata-rata negara berkembang kehilangan 5–7% potensi pajak SDA akibat under-invoicing ekspor. Indonesia berada pada kelompok risiko tinggi karena tingginya afiliasi korporasi lintas yurisdiksi.

3. Mengapa SDA Tidak Menciptakan Kemakmuran?

Struktur industri SDA Indonesia mengandung lima problem mendasar:

a. Investasi padat modal, bukan padat karya

Pertambangan dan smelter berteknologi tinggi menyerap tenaga kerja sangat sedikit. Sumbangan upah ke ekonomi lokal minim, sementara keuntungan terkonsentrasi pada pemilik modal.

b. Ekspor bahan mentah atau setengah jadi

Meski jargon hilirisasi kerap digunakan, sebagian besar rantai nilai tinggi, bahan katoda baterai, komponen presisi, paduan industry tetap berada di luar negeri. Indonesia melakukan kerja berat, negara lain meraih nilai tambah.

c. Rantai nilai dikendalikan negara lain.

Harga, logistik, pembiayaan, hingga pengolahan lanjutan dikendalikan pusat industri global (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan). Indonesia hanya menjadi pemasok input, bukan pemilik desain industri.

d. Transfer pricing melalui afiliasi luar negeri.

Ini meliputi penjualan mineral dengan harga di bawah pasar, pengadaan alat dan bahan dengan harga mark-up, pengaturan margin di perusahaan afiliasi luar negeri. Semua ini mereduksi pajak dan royalti.

e. Tax base erosion yang sulit diawasi.

Banyak perusahaan tambang memiliki struktur korporasi berlapis (Singapore–Hong Kong–BVI). Arus laba mudah dialihkan; basis pajak nasional terkikis.

Untuk menarik investasi SDA, pemerintah membuka berbagai insentif : Tax holiday hingga 20–25 tahun, Tax allowance untuk industri pemurnian. Insentif energi (harga listrik/BBM industri di bawah harga pasar). Pembangunan infrastruktur khusus (jalan hauling, PLTU captive, pelabuhan privat). Kemudahan perizinan dan fasilitas fiskal lainnya .

Secara akuntansi PDB naik (karena investasi dan produksi bertambah). Tetapi APBN malah melemah karena tax expenditure meningkat dan subsidi energi diperbesar. Inilah paradoksnya. SDA meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi justru memperburuk fiskal. Di dalam literatur ekonomi disebut sebagai Resource-Backed Fiscal Trap.

Negara kaya sumber daya, tetapi miskin kemampuan fiskal karena nilai tambah bocor ke luar negeri, pajak rendah, insentif tinggi, utang publik meningkat untuk menutup defisit. Ini pola klasik negara-negara resource-dependent yang gagal membangun institusi kuat seperti kasus Venezuela, Nigeria, Angola, Mongolia sebelum reformasi, dan Indonesia menunjukkan pola yang mirip pada beberapa indicator. Yang tumbuh hanyalah ekonomi ekstraktif, bukan ekonomi produktif yang inklusif. Nilai tambah melesat keluar; jejak ekologis dan sosial tertinggal di dalam negeri.

State Capture.

Dalam wacana publik, kegagalan pengelolaan sumber daya alam sering dianggap masalah teknis. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, atau kurangnya kapasitas birokrasi. Namun kajian akademis dalam ekonomi politik, mulai dari Hellman, Jones & Kaufmann (World Bank, 2000) hingga Campos & Giovannoni (2017) menunjukkan bahwa masalah yang lebih mendasar bukan terletak pada implementasi, melainkan pada siapa yang mengendalikan desain aturan itu sendiri.

Indonesia adalah contoh nyata bagaimana konsesi lahan dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dapat menjadi arena state capture. Apa yang Disebut State Capture? Secara akademis, state capture didefinisikan sebagai proses di mana aktor ekonomi yang kuat membentuk regulasi, kebijakan, dan institusi negara untuk memperoleh keuntungan eksklusif yang tidak bisa diperoleh melalui pasar terbuka. (Hellman et al., World Bank, 2000).

Ini berbeda dari korupsi biasa (bribery). Korupsi terjadi di dalam aturan. State capture terjadi atas aturan. Dengan kata lain, korupsi merusak implementasi. State capture merusak desain sistem.Dan ketika desainnya rusak, perbaikannya membutuhkan generasi.

1. Ketika Regulasi Dibuat untuk Melayani Pemilik Modal.

Prosesnya selalu dimulai dari yang tampak sah. Regulasi disusun untuk membuka ruang pemberian izin. Aturan tentang kawasan hutan, tata ruang, atau mineral sering kali menyisakan klausul elastis yang dapat ditafsirkan secara fleksibel.Ketidakpastian hukum justru menciptakan peluang negosiasi.

Kewenangan dipusatkan pada sedikit pejabat strategis.

Sentralisasi kewenangan bukan semata-mata efisiensi, tetapi menciptakan titik-titik tekanan (pressure points) yang dapat dieksploitasi melalui hubungan politik.

Elit politik mendapat akses awal terhadap area konsesi.

Sebelum izin dibuka untuk umum, informasi mengenai potensi lahan, cadangan mineral, atau arah kebijakan sering beredar dalam lingkaran sempit. Inilah fase yang dalam studi governance disebut informational rent.

Oligarki ekonomi melakukan lobi sistemik.

Lobi tidak selalu berbentuk suap. Ia bisa berupa pendanaan kampanye, kemitraan usaha, sponsor kegiatan sosial, atau strategic partnership yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

Penegakan hukum selektif dan transaksional.

Pelaku yang dekat dengan kekuasaan memperoleh imunitas informal. Pelaku yang tidak berada dalam orbit kekuasaan menjadi objek penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara tidak lagi berperan sebagai wasit netral. Ia menjadi bagian dari permainan, dan aturan berubah menjadi instrumen distribusi rente.

2. Dampaknya Bukan Sekali, Tetapi Struktural.

Dalam konteks Indonesia, state capture dalam konsesi lahan dan IUP menciptakan efek berlapis yang langsung mengenai masyarakat:

a. Konflik agraria meningkat

Data KPA menunjukkan ratusan konflik agraria terjadi tiap tahun, dengan jutaan hektare lahan terlibat. Konflik bukanlah kecelakaan sosial; ia merupakan hasil dari tumpang tindih kepentingan yang sengaja dibiarkan.

b. Kemiskinan pedesaan stagnan.

Ketika lahan terbaik jatuh ke tangan konsesi, desa kehilangan aset produktif. Kesejahteraan tidak tumbuh seiring investasi karena nilai tambah keluar dari wilayah.

c. Deforestasi dilegalkan.

Perubahan fungsi kawasan sering muncul setelah korporasi masuk, bukan sebelum. Proses ini memindahkan aktivitas ilegal menjadi “legal melalui regulasi baru”.

d. Industri ekstraktif masuk tanpa kompetisi sehat

Tender tertutup, pre-arranged winners, atau persyaratan administratif yang hanya dapat dipenuhi oleh segelintir aktor membuka ruang bagi kartelisasi SDA.

e. Masyarakat adat tersingkir dari ruang hidupnya

Absennya pengakuan wilayah adat dalam tata ruang nasional membuat masyarakat adat berada dalam posisi paling rentan terhadap ekspansi industri.

2. Indonesia sebagai Kasus Klasik “Resource Governance Failure”

Dalam literatur ekonomi politik, ada pola yang disebut resource curse pathway. Ekonomi rente mengakibatkan ketergantungan fiscal dan stagnasi structural. Ini merupakan siklus kemiskinan berkepanjangan. Ketika konsesi menjadi sumber rente: insentif ekonomi bergeser dari produksi ke akses izin, insentif politik bergeser dari meritokrasi ke patronase, insentif kelembagaan bergeser dari transparansi ke distributif tertutup.

Hasilnya? produktivitas tidak meningkat, kualitas institusi memburuk, daya saing nasional melemah, dan pertumbuhan jangka panjang terhambat. Indonesia masuk dalam kategori resource-dependent nation tanpa sovereign institutional capacity, sebuah kombinasi yang menurut UNDP dan IMF sangat rawan terhadap state capture.

State capture bukan fenomena partisan. Ia terjadi di negara mana pun ketika kekayaan alam tinggi, institusi lemah, kekuasaan terkonsentrasi, dan insentif politik bertumpu pada pendanaan kampanye. Dengan kata lain, SDA menciptakan insentif tinggi bagi kelompok kuat untuk membajak negara. Dan ketika negara terjebak dalam orbit oligarki, kebijakan publik tidak lagi didesain untuk kemakmuran kolektif, tetapi untuk mempertahankan aliansi kuasa.

Penutup

Empat persoalan structural yaitu ketimpangan lahan, deforestasi, jebakan SDA, dan state capture dalam konsesi, bukanlah kesalahan teknis birokrasi, bukan pula anomali sektoral yang bisa diperbaiki dengan tambal-sulam peraturan. Ia adalah masalah desain kekuasaan. Dalam ekonomi politik, desain kekuasaan menentukan siapa yang berhak merumuskan aturan, siapa yang menikmati pengecualian, dan siapa yang menanggung biayanya. Dan ketika desain itu lebih melayani kepentingan minoritas yang kuat daripada kebutuhan publik yang luas, semua kebijakan bahkan yang tampak progresif, pada akhirnya hanya menjadi repetisi dari pola lama.

Indonesia telah melangkah jauh dalam membangun fisik, jalan, smelter, bendungan, pelabuhan, kawasan industri. Namun pembangunan institusional sebagai fondasi dari negara modern tertinggal jauh di belakang. Tidak ada industrialisasi, hilirisasi, ataupun transisi energi yang akan berhasil tanpa restorasi tata kelola pada enam titik kritis:

Pertama. Transparansi penuh dalam kepemilikan lahan. Karena tanpa peta kepemilikan yang terbuka, negara tidak mengelola ruang hidup, melainkan menavigasi kabut yang diciptakan oleh oligarki. Kedua. Tender kompetitif untuk seluruh bentuk konsesi. Ketika izin diberikan bukan melalui kompetisi, tetapi melalui kedekatan, maka bukan investor terbaik yang menang, melainkan jaringan terkuat. Ketiga. Moratorium izin pada wilayah berisiko ekologis. Ekosistem tidak memiliki kemampuan bernegosiasi; negara harus menjadi representasinya.

Keempat. Reformasi fiskal berbasis value-added SDA hanya menjadi anugerah jika negara mampu mengambil nilai tambah, bukan sekadar volume produksi. Kelima. Pembatasan hubungan oligarki dan politik. Karena politik yang dibiayai rente akan kembali memproduksi kebijakan untuk mempertahankan rente. Keenam. Penguatan institusi hukum yang tidak bisa dibeli. Tidak ada investasi berkualitas, transisi energi, atau industrialisasi tanpa kepastian hukum. Hukum yang selektif hanyalah pintu lain menuju stagnasi.

Tanpa reformasi mendasar itu, seluruh strategi pertumbuhan hanya akan memperkaya segelintir aktor, membebani APBN melalui insentif fiskal berlebihan, memperdalam ketergantungan pada komoditas, memperluas kerusakan lingkungan, dan meninggalkan rakyat dalam posisi sebagai penonton di tanah mereka sendiri, tanah yang seharusnya menjadi basis kemakmuran, bukan justru sumber penderitaan.

Sejarah banyak negara menunjukkan pola yang sama. Bangsa yang gagal mengendalikan lahan, SDA, dan oligarki akan kehilangan masa depan bahkan sebelum masa depan itu tiba. Indonesia kini berdiri di percabangan besar itu. Ia bisa memilih menjadi negara industri yang berdaulat, dengan institusi kuat, ekonomi bernilai tambah, dan ruang hidup yang dijaga. Atau ia bisa terus berjalan sebagai negara eksportir tanah dan hutang, bergantung pada komoditas yang harganya ditentukan pasar global dan kebijakannya ditentukan oleh mereka yang menguasai izin, bukan inovasi.

Pada akhirnya, pilihan itu bukan teknis. Ia bukan sekadar soal neraca perdagangan atau nilai investasi. Pilihan itu politis, struktural, dan moral. Menyangkut keberanian negara untuk menata ulang relasi kuasa, mengembalikan ruang hidup kepada rakyatnya, dan membangun masa depan yang tidak ditentukan oleh harga komoditas, melainkan oleh kemampuan bangsa mengelola dirinya sendiri.

Referensi.

Anseeuw, W., et al. (2021). Uneven Ground: Land Inequality at the Heart of Unequal Societies. International Land Coalition – Oxfam – World Inequality Lab. Badan Pertanahan Nasional (BPN). Statistik Pertanahan Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Catatan Akhir Tahun Agraria (berbagai edisi 2016–2023). Deininger, K., & Binswanger, H. (1999). Property rights and agrarian reforms. World Bank Policy Research. World Bank (2022). Indonesia Systematic Country Diagnostic Update. FAO (2017). Land Tenure and Agriculture Productivity in Southeast Asia. van der Eng, P. (2010). Agricultural development and land inequality in Indonesia. Journal of Agrarian Change.

Global Forest Watch (GFW). Tree Cover Loss Data 2001–2023. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK). Status Hutan dan Kehutanan Indonesia (berbagai edisi). CIFOR – Center for International Forestry Research. Indonesia’s Forest Transition and Frontier Dynamics (2018). Drivers of Deforestation in Indonesia. Margono, B. et al. (2014). Primary Forest Cover Loss in Indonesia. PNAS. World Resources Institute (WRI Indonesia). Evaluasi Moratorium Hutan Indonesia (2019). BNPB. Data Bencana Hidrometeorologi Indonesia. IPCC AR6 Report (2022). Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF). Austin, K. (2019). Indonesia’s Low Deforestation Years: an assessment. Earth Innovation Institute.

UNU-WIDER (2021). Commodity Dependence and Fiscal Vulnerability in Emerging Economies. World Bank (2019–2023). Indonesia Economic Quarterly dan Global Commodity Outlook. International Monetary Fund (IMF). Fiscal Transparency Evaluation – Indonesia. Ross, M. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton University Press. Venables, A. (2016). Using Natural Resources for Development. Oxford Review of Economic Policy. Bappenas. Kajian Hilirisasi dan Dampak Ekonomi Sumber Daya Mineral. OECD (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific. UNCTAD. State of Commodity Dependence 2023.

Hellman, Joel; Jones, G.; Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition Economies. World Bank. Campos, N., & Giovannoni, F. (2017). Political Institutions, State Capture, and Rent-Seeking. Journal of Economic Surveys. Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown Publishing. UNDP (2023). Resource Governance and Institutional Capacity in Emerging Economies. Natural Resource Governance Institute (NRGI). Resource Governance Index: Indonesia. Transparency International. Corruption Perceptions Index (berbagai tahun). Bakker, K. et al. (2019). The Political Economy of Natural Resources in Southeast Asia. Aspinal, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press. EITI Indonesia. Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia.

Amartya Sen (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. Todaro & Smith (2015). Economic Development. Pearson. IFAD (2018). Rural Inequality and Poverty in Asia-Pacific. Barbier, E. (2011). Scarcity and Frontiers: How Economies Have Developed Through Natural Resource Exploitation. UN FAO – SOFA Reports. The State of Food and Agriculture. BPS – Badan Pusat Statistik. PDB sectoral.Statistik lingkungan. Kemiskinan dan ketimpangan. KLHK – Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Status Hutan. Kementerian ESDM – Statistik Minerba. OJK – Statistik Sektor Korporasi & Pembiayaan SDA. EITI – Data penerimaan negara ekstraktif.

Tinggalkan komentar