Di malam dingin Moscow , aku dan Natalya bertemu di Bosco Mishka Bar, dekat Patriarch’s Ponds. Natalya adalah team Shadow ku untuk khusus analis geopolitik. Sejak direktrut oleh George, baru kali ini aku bertemu. Salju tipis turun, menempel di rambutnya yang pirang, sementara lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan di permukaan kolam yang hampir membeku.

Aku mengenakan jaket musin dingin dan tentu underwear thermal, sedikit kikuk karena hawa menusuk tulang. Natalya datang dengan langkah anggun, tubuhnya tegak seperti seorang balerina, dan senyum yang hangat. “Kali pertama saya bayangkan Anda lebih besar, lebih menyeramkan,” katanya sambil tertawa pelan. “Nyatanya hanya pria bersahaja, dengan setelan Armani yang sedikit berlebihan.”

Kami duduk di sudut bar, dindingnya berlapis kayu gelap, wangi vodka bercampur kopi hitam memenuhi udara. Dari jendela terlihat mural Bulgakov di Café Margarita, seakan mengingatkan bahwa kota ini adalah panggung besar antara mitos dan politik.

Aku memulai percakapan. “Mengapa Putin begitu kejam kepada Berezovsky, padahal dialah yang membawanya ke Kremlin?”

Natalya, yang tak hanya cantik tapi juga dosen ilmu politik, menatapku dengan mata biru yang dalam. Ia meletakkan gelas anggur, lalu berkata lirih. “Musuh terbesar kita selalu orang terdekat. Dalam politik, tak ada bantuan tulus. Berezovsky keluar uang dan tenaga bukan demi Rusia, melainkan demi dirinya. Putin tahu, jika dia terjebak dalam hutang budi, ia hanya akan menjadi boneka.”

Aku terdiam, menyimak.

Natalya lalu menuturkan sejarah dengan alur yang indah tapi getir: bagaimana Putin, mantan perwira KGB yang kembali dari St. Petersburg, dipungut Berezovsky dan didorong jadi Perdana Menteri. Bagaimana partai Unity dibangun dengan dana konglomerat, media ditunggangi, hingga Putin menang pada tahun 2000. Tetapi pada hari pelantikannya, Berezovsky justru tersingkir. Dia akhirnya melarikan diri ke luar negeri dan meninggal gantung diri di kamar mandi dengan meninggalkan hutang.

“Putin tidak mau jadi bayangan siapapun,” ucap Natalya. “Dia mengerti arti kekuasaan. Di musim panas tahun itu, ia mengundang 21 oligark ke Kremlin. Dia berkata: ‘Saya tidak akan menggali kesalahan masa lalu kalian. Silakan tetap kaya. Tapi mulai hari ini kalian kerja untuk saya. Jika tidak setia, bayar dengan harga setimpal.’”

Aku menyesap kopi. Bayangan Stalin-era terasa menempel di kata-katanya.

Natalya melanjutkan: Khodorkovsky, raja migas yang berpihak ke Barat, ditangkap di bandara pada 2003. Kerajaannya disita, lahirlah Rosneft. Igor Sechin, mantan KGB, naik sebagai CEO. Lalu terbentuklah lingkaran siloviki, loyalis militer dan intelijen yang menguasai ekonomi. Mereka bukan hanya oportunis, melainkan teknokrat dengan pendidikan tinggi, jaringan internasional, dan visi nasionalis.

“Siloviki berbeda dengan oligark lama,” jelas Natalya. “Mereka menasionalisasi ulang Rusia dari tangan komprador asing. Mereka memang keras, tapi itulah harga kebangkitan negara besar.”

Aku menatap wajahnya yang tenang. “Jadi, bagaimana Putin bisa begitu lama bertahan?”

Natalya tersenyum getir, menatap keluar jendela ke arah salju yang terus turun. “Karena dia tidak pernah menganggap kekuasaan hadiah. Itu jalan yang dia siapkan sejak muda di KGB. Dia tahu persis harus bagaimana ketika berada di puncak. Tidak terjebak retorika, tidak pula populisme murahan. Rakyat Rusia bukan bodoh—mereka merasakan hasil kerjanya. Dan kebijakan luar negeri Putin menyalakan kembali rasa kebanggaan nasional kami.”

Aku mengangguk pelan. Di antara suara jazz klasik yang mengalun, percakapan itu terasa seperti membuka buku sejarah yang hidup.

Natalya menutup penjelasannya dengan suara hampir berbisik “B, kekuasaan itu jalan sepi. Putin bercerai, jauhkan anak-anaknya dari politik, bahkan menantunya pun terpaksa berpisah. Semua demi memastikan musuh tak punya celah menyerang keluarga. Dalam otobiografinya dia menulis: ‘Saya punya banyak teman, tapi hanya sedikit yang benar-benar dekat. Mereka tidak pernah mengkhianati saya, dan saya pun tidak mengkhianati mereka.’”

Aku terdiam lama. Di wajah Natalya, aku melihat bukan hanya kecantikan seorang balerina, melainkan keteguhan seorang bangsa yang mengerti bahwa di balik gemerlap lampu Moscow, kekuasaan selalu berdiri di atas kesunyian yang panjang.

***

Salju turun makin deras saat kami melangkah keluar dari Bosco Mishka Bar. Udara malam Moscow terasa pekat, dinginnya menggigit kulit. Lampu jalan memantul di atas permukaan Patriarch’s Ponds yang membeku, seolah membentuk cermin dari sejarah panjang Rusia. Natalya menyelipkan tangannya di saku mantel bulu, langkahnya ringan, sementara aku menyusuri trotoar dengan pelan, menunggu ia melanjutkan kisahnya.

“ Apa sebenarnya alasan Putin menyerang Ukraina?”

Natalya menarik napas panjang, lalu menatap ke arah kolam beku yang tampak seperti cermin sejarah. Suaranya tenang, namun berat, seolah menanggung beban penjelasan yang panjang: “B, Ukraina bagi Putin bukan sekadar tetangga. Itu pagar terakhir antara Rusia dengan NATO. Sejak 1990-an, NATO terus meluas ke Timur—Polandia, Baltik, bahkan Georgia sempat digoda. Ukraina adalah garis merah. Jika Kyiv jatuh ke orbit Barat, artinya Rusia kehilangan buffer zone yang sejak zaman Tsar selalu jadi strategi pertahanan. Serangan 2022 adalah pesan: cukup, jangan lebih dekat.

Bagi Putin, Ukraina bukan negara asing. Dalam narasi sejarahnya, Kyiv adalah rahim peradaban Slavia Timur—Rusia, Belarus, Ukraina lahir dari akar yang sama: Kievan Rus. Dalam pidato-pidatonya, Putin menolak menganggap Ukraina sebagai bangsa terpisah. Baginya, itu wilayah yang tercerabut oleh kelicikan Barat saat Uni Soviet bubar. Perang ini sekaligus perebutan narasi identitas.

Ukraina punya tanah hitam paling subur di Eropa, industri baja di Donbas, dan jalur pipa gas yang vital. Semua itu terlalu strategis untuk dilepas. Menguasai Ukraina berarti mengendalikan jalur energi ke Eropa dan pangan global. Maka invasi bukan hanya soal geopolitik, tapi juga ekonomi.

Putin juga butuh narasi besar untuk memperkuat legitimasinya di dalam negeri. Rakyat Rusia terbiasa dengan penderitaan, tapi mereka butuh alasan. Perang dijual sebagai misi sejarah: menyelamatkan saudara Slavia dari cengkeraman Barat. Dengan itu, setiap kesulitan hidup bisa ditoleransi—karena dianggap bagian dari perjuangan nasional.

Dan jangan lupa, Putin percaya dunia harus multipolar. Ia tak rela AS dan sekutu menguasai tatanan global. Perang Ukraina adalah batu yang dilempar ke danau tatanan dunia. Riaknya menjalar: Eropa terguncang, NATO terpecah, dan negara-negara Selatan Global mulai menimbang posisi. Rusia ingin menjadi pilar dunia baru bersama China, bukan satelit dari Barat.”

Natalya menunduk sebentar, lalu menatapku kembali. “ Jadi, alasan Putin menyerang Ukraina bukan satu, melainkan simpul dari geopolitik, identitas, ekonomi, domestik, dan ambisi global. Ia tahu risikonya besar, tapi bagi Putin, menyerah jauh lebih berbahaya daripada berperang.”

Aku terdiam, mendengar suaranya yang bergaung di balik salju. Hening malam Moscow terasa makin tebal. Dalam kata-kata Natalya, aku menangkap kenyataan pahit: bagi Rusia, Ukraina bukan sekadar konflik—ia adalah taruhan eksistensi.

Aku bertanya lirih, suara nyaris tenggelam oleh desir angin “Lalu bagaimana Putin mampu membuat ekonomi Rusia bertahan, bahkan saat dunia menekan?”

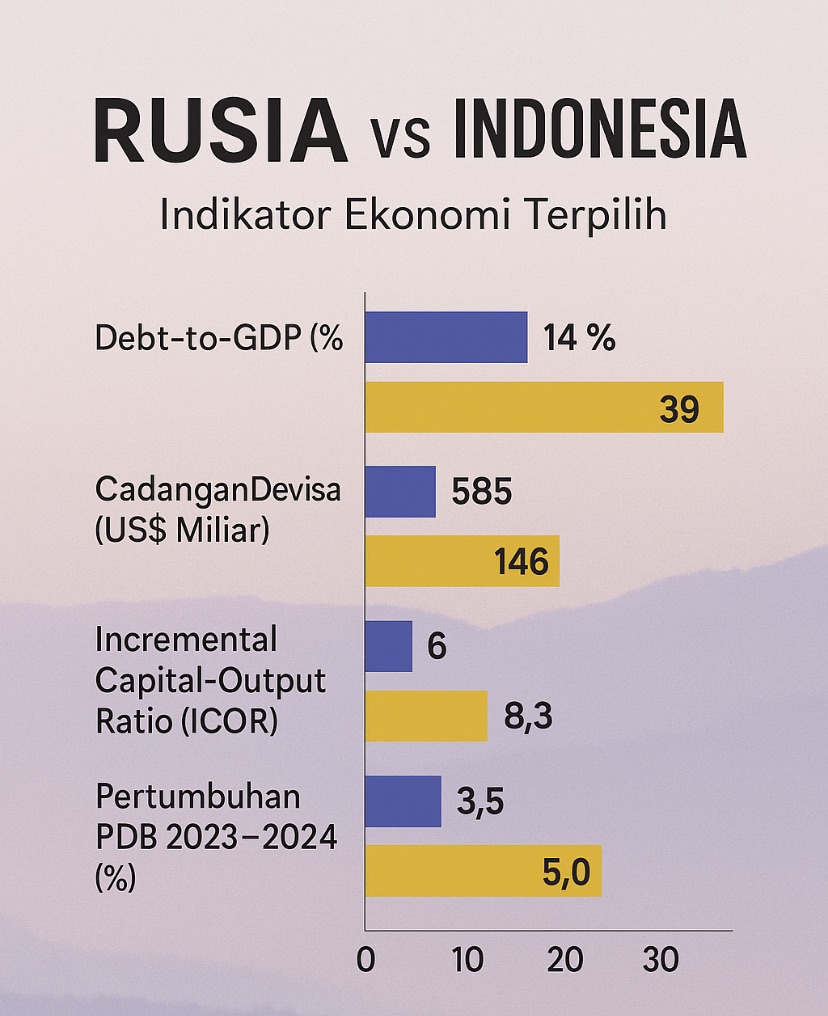

Natalya menoleh, matanya menyipit menahan cahaya lampu. Senyumnya samar, tetapi penuh keyakinan. “B, kekuatan Rusia ada pada dua hal: kesabaran dan cadangan. Putin mengerti sejak awal, ekonomi yang rapuh pasca bubarnya Uni Soviet tidak bisa dibiarkan bergantung pada utang luar negeri. Maka, saat harga minyak dan gas melonjak tahun 2000-an, ia menyisihkan surplus—membangun fortress fiskal. Utang dibayar, cadangan devisa dikumpulkan, bahkan emas ditimbun. Itu ibarat menyalakan perapian sebelum badai musim dingin tiba.”

Kami berhenti sejenak di tepi kolam, melihat beberapa anak muda tertawa sambil meluncur di atas es. Natalya melanjutkan, suaranya seperti nyanyian lirih di tengah dingin. “Rusia memang tidak pernah sepenuhnya lepas dari energi. Minyak dan gas tetap jantung devisa. Tapi Putin bukan hanya pedagang energi. Ia pakai energi sebagai senjata geopolitik. Gazprom, Rosneft—itu bukan sekadar perusahaan, melainkan instrumen diplomasi. Dengan pipa, Rusia bisa mengatur suhu rumah orang Eropa.”

Aku tersenyum, menahan desir kagum. “Tapi dengan sanksi Barat, bukankah itu bisa runtuh?”

Natalya menggeleng pelan. “Sanksi itu hanya membuat Kremlin lebih keras. Putin meluncurkan strategi Fortress Russia: dedolarisasi, memperkuat transaksi dengan yuan, memperbesar cadangan emas, dan membangun sistem pembayaran sendiri. Ketika SWIFT memutus hubungan, kami sudah punya MIR. Ketika impor pangan dibatasi, ladang-ladang Rusia kembali dihidupkan. Itu bukan sekadar bertahan, tapi adaptasi.”

Kami berjalan lagi, langkah kami menimbulkan derit salju. Natalya menatap ke langit yang kelabu. “Dan jangan lupa, Putin bukan hanya menghukum musuh, ia juga mengatur kawan. Ia tak bisa membunuh oligarki begitu saja. Mereka masih punya jaringan, teknologi, modal. Tapi ia menjinakkan mereka. Dari siloviki hingga silovarch, semua diarahkan untuk mengabdi pada kepentingan nasional. Mereka tetap kaya, tapi sekarang kekayaan mereka berputar dalam orbit Kremlin.”

Aku menarik napas panjang. “Jadi itulah mengapa ekonomi Rusia bisa bertahan, bahkan saat dunia mengguncang?”

Natalya menatapku dengan wajah serius, seolah ingin memastikan aku mencatat setiap kata. “Ya, B. Karena Putin tahu arti kemandirian. Dia konservatif dalam fiskal, keras dalam moneter, dan strategis dalam energi. Ia paham, bangsa besar hanya bisa berdiri jika tulangnya sendiri kuat. Itulah mengapa, meski diserang krisis global, meski dibelenggu sanksi, Rusia tetap berjalan. Bukan tanpa luka, tapi tetap tegak. Bukan makmur berlimpah, tapi cukup untuk menjaga martabat bangsa.”

Hening sejenak. Salju turun semakin lebat, menutup jejak langkah kami di belakang. Natalya tersenyum kecil, lalu menambahkan dengan suara yang nyaris berbisik. “Putin mungkin sendirian di puncak kekuasaan, tapi ekonomi yang ia bangun bukan sekadar angka. Itu benteng. Benteng yang menjaga agar Rusia tidak pernah lagi dipermalukan seperti tahun 1990-an. Dan di mata rakyat Rusia, itu lebih berharga dari apa pun.”

Aku menatap wajahnya yang diterangi lampu jalan. Dalam tatapan Natalya, aku melihat bukan hanya analisis seorang dosen politik, tetapi juga rasa bangga seorang bangsa yang tahu: di balik kesunyian Kremlin, ada strategi panjang yang membuat Rusia tetap bertahan sebagai imperium yang tak pernah benar-benar tumbang.

***

Salju menutupi trotoar, langkahku dan Natalya meninggalkan jejak yang sebentar saja tertutup putih kembali. Setelah ia selesai menjelaskan “Fortress Russia”, aku terdiam lama. Dalam hening itu, pikiranku melayang jauh, kembali ke tanah air.

Aku berkata perlahan, hampir seperti berbicara kepada diriku sendiri “Indonesia bisa belajar dari Rusia. Bukan dari otoritarianismenya, tapi dari cara Putin mendesain ulang fondasi ekonomi.”

Natalya menoleh, alisnya terangkat, seakan meminta penjelasan. Aku melanjutkan: “Presiden kami naik bukan karena desain ekonomi yang kokoh, melainkan hutang budi kepada pendahulunya. Kursi kepresidenan menjadi semacam kontrak politik: yang berkuasa sekarang harus membalas jasa politik dari yang dulu. Akibatnya, strategi ekonomi dibangun bukan dari kalkulasi teknokratik, melainkan dari transaksi jangka pendek.”

“Indonesia punya segalanya: sumber daya alam melimpah, demografi besar, potensi pasar domestik yang luar biasa. Tapi yang hilang adalah discipline of design. Kami tidak pernah benar-benar menyiapkan ‘Fortress Indonesia’. Cadangan devisa memang ada, tapi mudah terkikis oleh defisit transaksi berjalan. Utang negara dipakai untuk belanja rutin, bukan membangun bantalan fiskal. Energi jadi bahan politik populis, bukan senjata strategis.”

Bedanya dengan Rusia. Putin menjadikan teknokrat sebagai aktor inti. Bank Sentral diberi mandat jelas, kebijakan fiskal dijaga konservatif. Di Indonesia, teknokrat sering hanya jadi figuran. Mereka tahu angka, tahu risiko, tapi suara mereka kalah oleh kepentingan politik jangka pendek. Padahal, tanpa teknokrat, ekonomi tidak lebih dari retorika.”

“Politik kami terjebak pada patriotisme yang dangkal. Slogan kedaulatan ekonomi bergema di mimbar, tapi faktanya proyek infrastruktur justru membengkakkan utang, subsidi BBM jadi alat kampanye, dan industrialisasi mandek karena oligarki lebih sibuk menguasai rente impor. Patriotisme seharusnya menyalakan disiplin fiskal, bukan membius rakyat dengan janji kosong.”

Aku berhenti sejenak, melihat bayangan lampu di permukaan es Patriarch’s Ponds.

“Natalya, yang kami butuhkan bukan Putin yang dingin, tapi seorang pemimpin yang mengerti bahwa ekonomi adalah benteng. Benteng yang harus dirancang teknokratik, tapi dijalankan dalam semangat demokrasi. Itulah Fortress Indonesia yang tak pernah kami bangun. Selama ekonomi hanya jadi arena balas budi politik, kami akan terus jadi bangsa besar dengan fondasi rapuh.”

Natalya menatapku lama, lalu tersenyum samar. “B, mungkin itulah perbedaan kita. Di Rusia, kedaulatan dibayar dengan kesunyian dan kekerasan. Di Indonesia, demokrasi memberi ruang bagi rakyat bicara. Jika kalian bisa menjahit disiplin teknokrat dengan kebebasan demokratis, kalian bisa membangun Fortress tanpa harus menanggung sepi seperti Putin.”

Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya menusuk, tapi juga memberi cahaya. Di malam Moscow yang dingin itu, aku mengerti: pelajaran Rusia bukan untuk ditiru mentah, melainkan untuk diolah menjadi jalan sendiri—jalan Indonesia. Jemputan kendaraan dari Victor sudah datang. Natalya antar saya ke hotel.

Tinggalkan komentar