Hujan jatuh di Senayan seperti benang-benang halus yang menutup jalan. Lampu jalan berpendar temaram, menciptakan bayangan panjang di kaca jendela kafe tempat kami duduk. Meja kayu, dua cangkir kopi, dan tatapan Amelia yang penuh tanya seakan menjadi pusat semesta malam itu. Amel, sudah seperti adik saya. Dia berwirausaha sejak muda, dan kini punya holding di Singapore.

“B,” ucapnya lirih, “kenapa dunia selalu memperdebatkan Keynes dan Friedman? Bukankah ekonomi seharusnya tentang hidup yang sederhana. Tentang makan, tentang kerja, tentang esok yang lebih baik?”

Saya menatap ke arah hujan, seakan jawabannya tersembunyi di antara titik-titik air yang memecah cahaya lampu. Ada masa ketika dunia runtuh. Tahun 1930-an, Great Depression menghantam Amerika dan Eropa, pengangguran merajalela, pabrik mati, dan orang-orang antre sup gratis di jalanan. Para ekonom klasik kala itu hanya bisa berkata: “Bersabarlah, pasar akan menyeimbangkan diri.” Namun waktu tak kunjung menyembuhkan. Rakyat lapar, dan “pasar” seakan hanya tinggal kata.

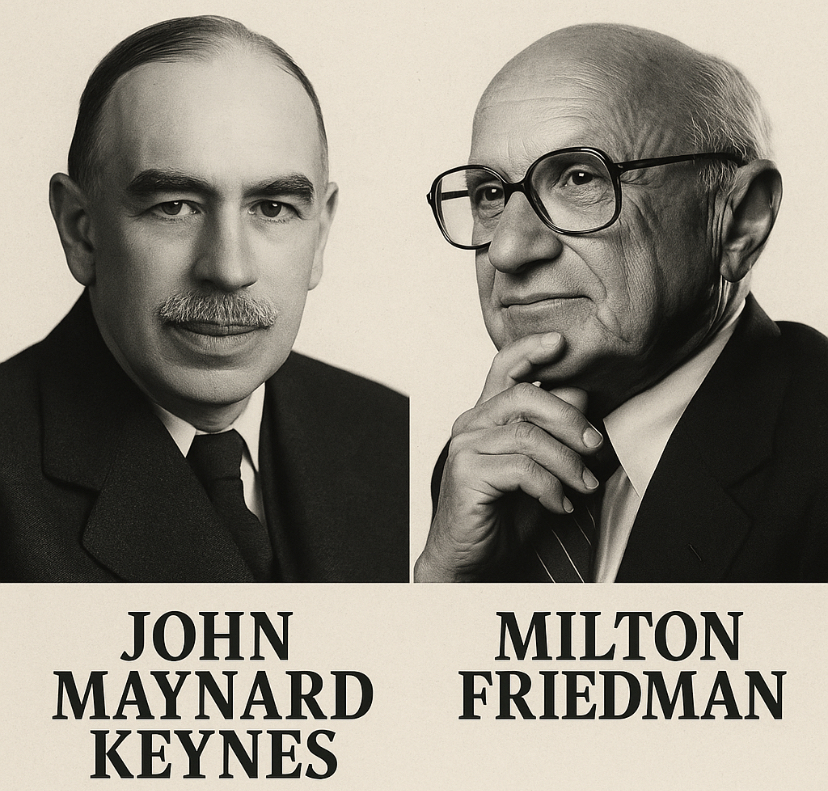

Di tengah kebuntuan itu, lahirlah seorang suara baru: John Maynard Keynes. Ia bukan hanya ekonom, melainkan pemikir yang membawa nyawa filsafat dalam angka-angka. Baginya, ekonomi bukanlah mesin dingin, melainkan panggung rapuh di mana manusia, dengan segala ketakutan dan harapannya, menentukan arah sejarah.

Keynes bukan tipikal akademisi menara gading. Ia diplomat, investor, sekaligus penulis esai yang piawai. Ia terlibat langsung dalam perundingan pasca Perang Dunia II, membantu merancang sistem Bretton Woods yang melahirkan IMF dan Bank Dunia. Meski tak semua gagasannya diterapkan, pengaruhnya begitu besar hingga seorang sejarawan menyebut abad ke-20 sebagai “abad Keynes”.

Di ruang pribadi, Keynes juga seorang seniman. Ia dekat dengan kalangan Bloomsbury Group, jaringan seniman, penulis, dan filsuf Inggris. Ini membentuk sisi humanis yang melekat pada teorinya: ekonomi, baginya, tak pernah lepas dari manusia.

Jika Keynes lahir dari reruntuhan Great Depression, maka Milton Friedman muncul dari puing inflasi 1970-an. Dunia saat itu dirundung stagflasi, kombinasi jahat antara inflasi tinggi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang mandek. Resep Keynesian tak lagi manjur. Di saat itulah Friedman tampil, dengan suara tegas: “Inflasi selalu dan di mana saja adalah fenomena moneter.”

Milton Friedman bukan hanya akademisi. Ia seorang komunikator ulung, peraih Nobel Ekonomi 1976, dan penulis buku Capitalism and Freedom (1962) yang menjadi manifesto baru kapitalisme abad ke-20. Melalui serial TV Free to Choose, ia membawa ide-idenya keluar dari kampus, langsung ke ruang tamu jutaan keluarga Amerika.

Di balik sikap kerasnya, Friedman tetap memiliki sisi humanis. Ia mendorong konsep negative income tax, cikal bakal bantuan sosial modern. Karena percaya kebebasan tidak boleh berarti abai pada kaum miskin.

“Keynes,” kataku perlahan, “adalah suara hangat dalam badai. Ia percaya ketika perut kosong dan harapan hancur, negara wajib hadir. Boleh berutang, boleh boros, asal rakyat tidak tenggelam dalam kelaparan. Ia seperti ayah yang rela menjual cincin demi memastikan anak-anak tetap bisa makan malam.”

Amelia terdiam. Matanya yang bening menyimpan sejenis getir. Dia lahir era Soeharto era Keynessian. Ia tumbuh sebagai gadis remaja yang yatim lagi piatu.

“Friedman berbeda,” lanjut saya. “Ia seperti kakek yang menjaga benih padi di lumbung. Jangan dimasak semua hari ini, katanya, karena tanpa benih, besok tak ada panen. Friedman percaya pasar punya kebijaksanaan sendiri, dan inflasi adalah pencuri senyap yang merampas masa depan.”

Hening sejenak. Amelia menunduk, jemarinya menyentuh pinggiran cangkir. “Jadi yang satu tentang belas kasih, yang lain tentang disiplin? Perpaduan karakter kamu B. Saat sebagai personal, kamu penuh kasih. Tetapi ketika biscara bisnis karakter Friedman muncul. Semua harus disiplin. Satu senpun berhitung.”

Saya mengangguk. “Keynes adalah api yang menghangatkan malam, Friedman adalah kompas yang menjaga arah di lautan panjang. Hidup butuh keduanya, Mel. Ada musim Keynes, ada musim Friedman. Masalahnya, kita sering tak tahu kapan harus memilih yang mana.”

Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti cahaya kecil di tengah hujan. “Ekonomi ternyata bukan sekadar angka, B,” katanya, hampir berbisik. “Ia adalah pilihan moral. Antara memberi makan hari ini atau menjaga benih untuk esok. Antara cinta dan keteguhan.”

Di luar, hujan reda. Malam membuka jalan sunyi, seolah memberi ruang pada kata-kata itu untuk menetap.

“B,” suaranya lembut, “aku mulai mengerti. Keynes mengajarkan belas kasih, Friedman mengajarkan disiplin. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa di negeri kita, baik ketika pemerintah mencoba Keynesian, atau ketika mereka berpura-pura Friedman, hasilnya tetap saja timpang?”

Saya tersenyum pahit. “Karena musuh sejati bukan Keynes atau Friedman, Mel. Musuh itu bernama korupsi dan oligarki. Apa artinya stimulus Keynesian kalau anggarannya bocor, kalau proyek hanya jadi bancakan? Apa artinya disiplin Friedman kalau negara sudah dikuasai state capture, ketika kebijakan ditulis oleh tangan segelintir konglomerat?”

Amelia terdiam, matanya berkabut. Hujan di luar seperti ikut menekankan kata-kata saya.

“Keynes percaya negara harus hadir. Tapi kalau negara sendiri sudah disandera oligarki, maka setiap intervensi hanya jadi ladang rente. Friedman percaya pasar harus bebas. Tapi pasar pun tak pernah benar-benar bebas kalau penguasanya adalah jaringan kongsi yang menutup pintu kompetisi.” Kata saya.

Amelia mengangkat wajahnya, menatap saya lama. “Jadi, dua jalan itu sama-sama bisa sesat bila disabotase oleh korupsi, kolusi dan nepotisme”

Saya mengangguk pelan. “Ya, Mel. Keynes tanpa integritas hanyalah utang yang menambah kaya pejabat dan kroninya. Friedman tanpa moral hanyalah pasar yang dipagari oligarki, di mana kebebasan hanyalah ilusi bagi rakyat kecil. Musuh utama keduanya bukan teori lawan teori, tapi kerakusan manusia yang menguasai negara untuk kepentingan segelintir.”

Ia menggenggam cangkirnya, seakan mencari kehangatan di tengah dingin hujan. “Maka tugas Rakyat yang tidak ada di ring kekuasaan yang percaya kepada pemerintah,” katanya lirih, “bukan sekadar memperdebatkan Keynes atau Friedman. Tapi melawan korupsi yang menggerogoti negara, melawan oligarki yang mencuri masa depan.”

Saya tersenyum. “Tepat sekali. Keynes dan Friedman hanyalah dua bahasa berbeda untuk mencari kebaikan. Tapi keduanya sepakat dalam satu hal: tanpa kejujuran, tanpa moral, semua teori hanyalah alat para penguasa yang menyandera republik.

Amelia menatap saya, matanya menyimpan rasa ingin tahu. “B, jadi menurutmu kebijakan ekonomi Prabowo Keynessian atau friedman?

“ Sebelum SMI keluar dari kabinet, Prabowo berusaha berdamai dengan Friedman. Maklum SMI itu Friedman sejati. Seorang neoliberal. Tapi paska SMI, Prabowo lebih condong ke Keynesian atau tepatnya, Soemitronomic”

“ Oh ya?

“ Soemitro jelas dipengaruhi Keynes, terutama semangat fiskal ekspansif dan peran negara. Tapi ia bukan Keynesian murni. Ia lebih mirip Keynesian Developmentalism seperti di Amerika Latin. Keynes yang dimodifikasi untuk negara berkembang. Negara bukan hanya menjaga siklus permintaan, tapi juga merancang industrialisasi, memberi proteksi, membangun pabrik baja, pupuk, semen. Dan tentu, dibungkus dengan nasionalisme ekonomi.”

Amelia mengangkat alis, seakan menemukan makna baru. “Jadi Soemitronomic itu seperti perpaduan antara Keynes, nasionalisme, dan realitas politik Indonesia?”

Saya mengangguk lagi. “Betul. Soemitro meramu Keynesianisme dengan strategi industrialisasi dan proteksi. Itu yang membuatnya khas Indonesia..”

“ Darimana kamu tahu Prabowo bermahzab Soemitronomic ? tanya Amel.

Saya mengangguk pelan, menaruh sendok di sisi cangkir. “Ya, Mel, dari kebijakannya baru baru ini. “ Jawab saya. “ Ia menekankan belanja negara untuk menumbuhkan demand dan lapangan kerja. Itu jelas lebih Keynesian daripada Friedmanian. Tapi persoalannya bukan di teori, melainkan di praktik. Kalau kebijakannya akuntabel, ia bisa jadi Keynesian sejati. Tapi kalau tersandera oligarki, ya hanya Keynesian di atas kertas, praktiknya sekadar ekonomi rente.”

Amelia terdiam sejenak. “Jadi semuanya kembali pada integritas, ya? Negara bisa jadi tangan penolong, atau justru alat para pemodal.”

Saya tersenyum getir. “Begitulah. Ekonomi selalu punya musuh utama: korupsi dan state capture. Tanpa melawan itu, teori secemerlang apa pun akan runtuh.”

Saya menatapnya lama. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar diskusi intelektual malam itu. Dalam suara Amelia, Keynes dan Friedman berubah menjadi kisah tentang manusia itu sendiri—tentang keberanian untuk menyelamatkan, dan kebijaksanaan untuk menahan.

Hujan mereda. Malam masih panjang. Tapi saya tahu, percakapan ini akan menetap, seperti catatan sunyi di hati kami berdua: bahwa di balik nama besar para ekonom, tersimpan renungan sederhana tentang hidup, cinta, dan waktu.

***

Ekonomi, seperti kehidupan, sering terjebak antara kebutuhan hari ini dan janji masa depan. Di satu sisi berdiri Keynes, dengan suara lirih namun tegas: “Bangkitkan keberanianmu, jangan biarkan rakyat tenggelam dalam pengangguran dan kesunyian meja makan. Biarlah negara menyalakan api kompor, meski harus berutang, karena perut yang lapar tak bisa menunggu keseimbangan jangka panjang.”

Keynes memandang dunia sebagai panggung yang rapuh. Pasar bisa membeku, investasi enggan bergerak, dan manusia terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Maka ia mengajak negara turun tangan, seperti seorang ayah yang rela meminjam demi menyekolahkan anaknya. Baginya, defisit bukan dosa, melainkan jembatan untuk menyelamatkan masa kini.

Ia berangkat dari realitas sosial yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Ekonomi bukanlah mesin yang otomatis mencari keseimbangan, melainkan organisme yang rentan terhadap rasa takut, ekspektasi, dan psikologi massa (animal spirits). Realitas, bagi Keynes, adalah dunia yang sering kali macet, penuh ketidaksempurnaan, dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Pemikirannya bersifat pragmatis dan empiris. Ia mengakui keterbatasan ilmu ekonomi dalam meramalkan masa depan. Karena itu, ia menekankan pada judgment dan kebijakan aktif negara sebagai koreksi atas ketidakpastian. Pengetahuan tidak bersifat absolut; yang penting adalah solusi praktis di tengah krisis.

Namun ia bersandar pada tanggung jawab kolektif. Negara adalah agen moral yang wajib menolong warganya ketika pasar gagal. Biaya utang, inflasi jangka panjang, dianggap etis bila itu menyelamatkan manusia dari kelaparan atau pengangguran. Orientasinya adalah etika utilitarian: meminimalkan penderitaan sebanyak mungkin dalam jangka pendek. Waktu adalah darurat. Masa kini adalah prioritas, karena penderitaan hari ini nyata, sementara janji masa depan belum tentu datang.

Namun di sisi lain, Friedman berdiri dengan wajah keras, namun matanya jernih. “Jangan terlena dengan utang dan belanja. Uang yang terlalu deras mengalir, akhirnya meracuni perekonomian dengan inflasi. Ingatlah, kebebasan sejati datang dari pasar yang tertib, dari disiplin menjaga nilai mata uang. Biarkan mekanisme bekerja; biarkan individu memilih jalan mereka.”

Friedman percaya bahwa manusia akan menemukan keseimbangannya sendiri bila diberi ruang. Baginya, negara sering terlalu congkak, mengira mampu menata semua, padahal kebijakan yang sembrono bisa menciptakan lebih banyak luka daripada obat. Ia mengingatkan, inflasi bukan sekadar angka, melainkan pencuri sunyi yang merampas daya beli rakyat kecil.

Itu berakar pada keyakinannya bahwa pasar adalah tatanan yang alamiah. Realitas ekonomi, baginya, cenderung mencari keseimbangan bila tidak diintervensi. Distorsi muncul justru ketika negara mencoba melampaui batasnya. Friedman memandang dunia sebagai sistem yang bisa diprediksi lewat hukum-hukum sederhana: jumlah uang beredar menentukan inflasi.

Ia lebih positivistik. Ia percaya ada hukum-hukum ekonomi yang universal, dapat diuji secara statistik. Kebenaran ada pada model yang sederhana dan elegan. Dengan kata lain, Friedman lebih percaya pada prediktabilitas angka dan rumus ketimbang intuisi kebijakan.

Ia menekankan kebebasan individu. Campur tangan negara yang terlalu besar dianggap mengurangi hak memilih warga. Baginya, inflasi adalah bentuk pajak tersembunyi yang tidak demokratis. Orientasi moralnya adalah etika libertarian: menjaga agar kebebasan dan nilai uang tidak dirampas demi kepentingan sesaat. Waktu adalah kesinambungan. Jangan mengorbankan masa depan hanya demi menyelamatkan hari ini. Inflasi hari ini adalah luka yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Keduanya bukan musuh, melainkan dua cahaya yang menerangi jalan yang sama. Keynes mengingatkan pentingnya tangan hangat negara di musim dingin krisis. Friedman mengingatkan betapa bahaya jika api kompor dibiarkan membakar rumah karena terlalu banyak kayu yang dilemparkan.

Seperti yin dan yang, keduanya membisikkan pelajaran: ekonomi membutuhkan keberanian untuk bertindak, tetapi juga kebijaksanaan untuk menahan diri. Ada saatnya negara harus hadir, ada saatnya ia harus menyingkir.

Di tengah pusaran zaman, kita belajar bahwa perdebatan Keynes dan Friedman bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang keseimbangan: bagaimana menjaga hari ini tanpa mengorbankan esok, bagaimana menata esok tanpa melupakan perut yang lapar hari ini.

** *

Keynes dan Friedman tampak berseberangan: Keynes menekankan hari ini: selamatkan rakyat meski dengan utang. Friedman menekankan esok hari: jaga kebebasan agar masa depan tak tercuri inflasi. Namun keduanya bertemu dalam satu titik: teori hanya bermakna bila ada integritas. Musuh utama mereka bukanlah satu sama lain, melainkan korupsi dan state capture.

Keynesianisme yang dijalankan di negara korup hanya menambah defisit dan menguntungkan kroni. Monetarisme dari Friedman yang dipraktikkan di negara oligarkis hanya melanggengkan kartel dan membunuh persaingan.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi Indonesia, pelajaran ini jelas. Saat krisis pandemi, kita butuh Keynes: bansos, stimulus, dan belanja negara. Saat inflasi pangan dan utang menumpuk, kita butuh Friedman: disiplin moneter, menjaga uang beredar, menolak populisme murahan. Namun baik Keynes maupun Friedman hanya akan jadi mitos kosong bila kebijakan disabotase korupsi. Karena yang kita hadapi bukan sekadar dilema teori, melainkan kenyataan politik: oligarki yang mencengkeram negara.

Penutup

Keynes memberi kita api, Friedman memberi kita kompas. Dua jalan itu saling melengkapi. Tetapi tanpa melawan korupsi, keduanya akan berakhir sama: menjadi alat kekuasaan untuk memperkaya segelintir. Pada akhirnya, baik Keynesian maupun Monetaris harus tunduk pada satu hukum moral: bahwa ekonomi ada untuk manusia, untuk semua, bukan hanya untuk oligarki.

Tinggalkan komentar