Sebentar lagi Wenny dan Yuni akan tiba di safehouse—ruang pribadi saya yang bukan sekadar kantor, melainkan tempat lahirnya keputusan besar. Di sanalah, setiap angka yang kami diskusikan bukan sekadar deret hitung, melainkan arah masa depan.

Sambil menunggu mereka datang, saya kembali menelusuri catatan tentang polysilicon. Material sederhana yang lahir dari pasir kuarsa ini sesungguhnya adalah urat nadi peradaban baru. Dari butiran pasir, lahirlah panel surya yang menyalakan cahaya, hingga microchip yang menggerakkan kecerdasan buatan.

Polysilicon adalah bentuk silikon dengan tingkat kemurnian sangat tinggi. Ia terdiri dari banyak kristal (berbeda dengan monocrystalline yang hanya memiliki satu struktur kristal). Bahan ini sering disebut juga poly-Si atau mc-Si (multi-kristal silikon). Dalam industri modern, polysilicon menjadi material utama bagi panel surya dan berbagai perangkat semikonduktor. Tak berlebihan jika dikatakan, ia adalah salah satu kunci dalam era energi terbarukan dan teknologi digital.

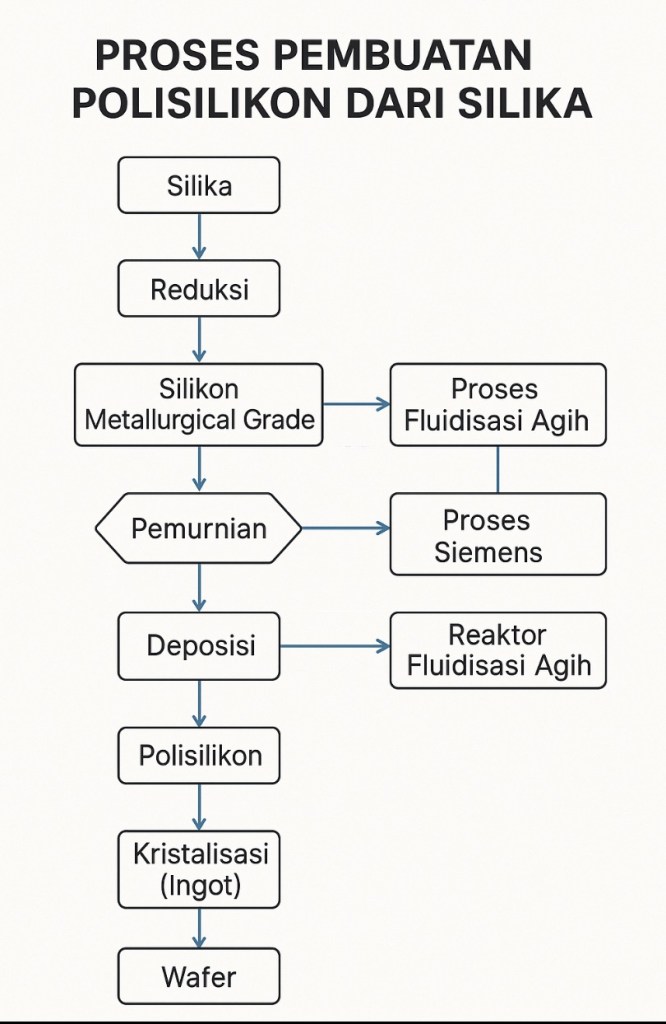

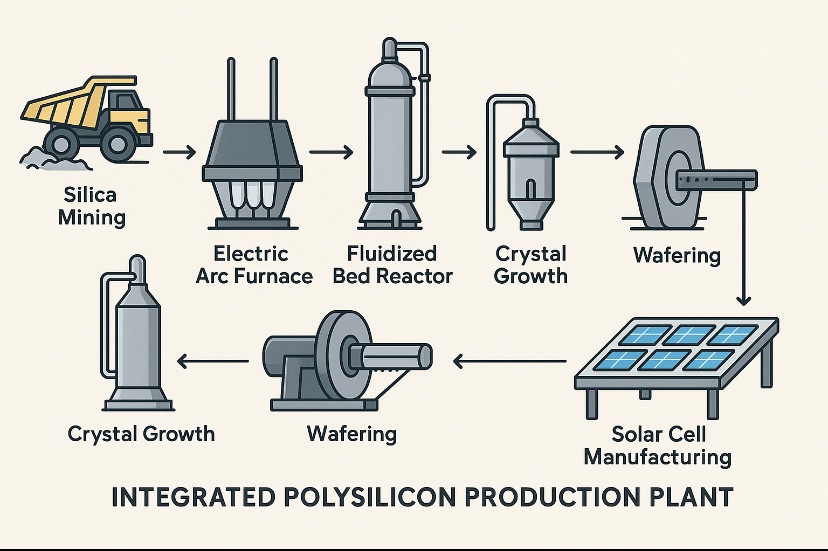

Proses produksi nya memang rumit. Pasir kuarsa dengan kadar silika tinggi (lebih dari 99,5%) dipilih, karena kotoran sekecil apa pun, seperti besi atau aluminium bisa merusak kualitas. Pasir ini lalu masuk ke tahap pertama: smelting. Dalam tungku listrik raksasa yang suhunya mencapai dua ribu derajat, silika bereaksi dengan karbon dan berubah menjadi silikon metalurgi. Hasilnya sekitar 98–99% murni. Cukup baik, tapi belum bisa dipakai untuk panel surya.

Agar bisa mencapai kemurnian tinggi, silikon metalurgi ini diproses lebih lanjut. Ada dua cara umum. Cara pertama disebut proses Siemens: silikon direaksikan dengan gas HCl, menghasilkan senyawa trichlorosilane, kemudian dimurnikan lewat distilasi, dan akhirnya diuraikan lagi di dalam reaktor hingga terbentuk batang silikon murni. Cara kedua disebut fluidized bed reactor: gas silane diuraikan pada butiran kecil sehingga langsung membentuk butiran polysilicon granular. Hasil akhirnya sama—silikon dengan tingkat kemurnian enam hingga sembilan angka di belakang koma.

Tahap berikutnya adalah crystal growth. Polysilicon dilelehkan kembali, lalu dikristalkan ulang menjadi ingot—batang kristal besar. Ada yang ditarik perlahan dengan metode Czochralski sehingga membentuk monokristal yang seragam, ada juga yang didinginkan perlahan untuk membentuk blok polikristalin. Dari sini, batang kristal dipotong menjadi wafer tipis setebal sehelai rambut.

Wafer inilah yang kemudian diproses menjadi sel surya dan electronic grade polysilicon, yang dipakai industri semikonduktor (kemurnian 9N–11N).. Caranya berlapis: diberi doping dengan boron atau fosfor agar memiliki sifat semikonduktor, dibuat bertekstur supaya tidak mudah memantulkan cahaya, dilapisi lapisan anti-refleksi, lalu diberi jalur logam tipis dari perak atau aluminium sebagai kontak listrik. Setelah itu, wafer dilaminasi menjadi modul surya utuh yang siap dipasang.

Proses ini bukan hanya panjang, tapi juga sangat haus energi—setiap kilogram polysilicon bisa menghabiskan 40 hingga 60 kilowatt jam listrik. Di sisi lain, limbah gas beracun seperti HCl atau SiCl₄ harus ditangani dengan sistem daur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Dari butiran pasir sederhana, lewat teknologi tinggi dan investasi miliaran dolar, lahirlah panel surya, simbol masa depan energi bersih dan beragam device elecrtonic.

Hasil market riset dan pendekatan dengan network Yuan Holding di bidang Industri Elektronik di Jepang, Korea, AS dan Eropa, strategi investasi akan berfokus kepada pasar premium untuk produk electronic grade polysilicon. Mengapa ?

Harga tinggi di AS dan Jepang biasanya berlaku untuk electronic grade polysilicon, yang dipakai industri semikonduktor (kemurnian 9N–11N). Mayoritas produsen China memproduksi solar grade (6N–8N), yang market untuk panel surya dan demand sangat besar namun harganya jauh lebih rendah, hanya US$4–10/kg.

China memproduksi lebih dari 3 juta ton polysilicon per tahun, sementara kebutuhan domestiknya hanya sekitar separuhnya. Overcapacity ini memicu perang harga di dalam negeri. Bahkan pernah terjadi, produsen menjual di bawah biaya produksi: Daqo misalnya, melepas dengan harga US$5,12/kg ketika biaya produksinya US$6,19/kg.

Beda dengan electronic grade polysilicon yang harganya USD 25-50/kg. Pasar AS dan Eropa menutup pintu untuk polysilicon asal China dengan alasan dumping dan isu buruh paksa. Akibatnya, hanya segelintir pemain non-China seperti Wacker (Jerman), OCI (Korea), atau Hemlock (AS) yang bisa mengakses pasar dengan harga tinggi itu.

Proyek polysilicon terlihat seperti ladang emas. Lihat saja harga spot global di 2025: di Amerika Serikat, satu kilogram polysilicon dihargai sekitar US$27,5. Di Jepang, bahkan lebih gila lagi, US$46/kg. Padahal biaya produksi rata-rata hanya sekitar US$ 2 /kg. Kalau hitungan kasar di atas kertas, margin kotor bisa ratusan kali lipat. Super profitable.

Soal market. Yuan sudah punya MOU dengan industry semikonduktor untuk memasok electronic grade polysilicon dengan harga USD 25/Kg. Penjualan dilakukan dengan kontrak jangka panjang (1–3 tahun) dengan harga tetap. Artinya, meskipun harga spot melesat, volume besar tidak dijual di harga itu. Spot market sering hanya menjadi “etalase,” bukan cermin pendapatan nyata. Dengan strategi in, proyek terhindar dari resiko margin rendah akibat bersaing dengan produk China.

***

Ruang rapat safehouse itu sunyi. Hanya suara pendingin udara yang terdengar, berpadu dengan aroma kopi hitam yang mengepul di meja. Wenny dan Yuni datang. Mereka datang khusus untuk dapatkan persetujuan dari saya terutama strategi investasi terkait dengan penentuan lokasi proyek.

Di hadapan saya, layar besar menampilkan dua peta: Kalimantan dan Johor. Dua titik yang seakan terhubung oleh garis tak kasat mata, rantai nilai dari pasir kuarsa menuju polysilicon.

Wenny CEO Yuan menatap peta itu, lalu menoleh pada saya. “Saya sudah baca rekomendasi kamu untuk bangun di dua lokasi. Satu smelting di Indonesia dan satu lagi refinery di Malaysia. Benar. Kalau bicara logika bisnis, smelter jelas harus di Indonesia. Pasir kuarsa berlimpah, listrik lebih murah. Tapi saya khawatir, apakah kita bisa jaga stabilitas pasokan energi? Furnace tidak bisa padam sehari pun.”

Saya tersenyum tipis. Itu memang kegelisahan paling mendasar: energi adalah denyut nadi smelter. “Makanya, kita harus bangun captive power plant. Minimal 150 MW base load, entah PLTU mulut tambang atau PLTG gas. Investasi tambahan memang berat, tapi tanpa itu proyek mati sebelum lahir.”

Yuni, CFO Yuan Holding, membuka berkasnya. Angka-angka terpampang jelas: CAPEX, IRR, sensitivitas harga. “Untuk smelter MG-Si, CAPEX kita sekitar USD 800–1.000 juta. Kebutuhan bahan baku: 240 ribu ton pasir kuarsa ultra murni dan 160 ribu ton karbon per tahun. Kalau dihitung, kira-kira kita butuh ribuan orang tenaga kerja. Itu artinya kita juga sedang membangun sebuah kota kecil.”

Wenny mengangguk, lalu menghela napas panjang. “Indonesia akhirnya tidak lagi hanya mengekspor pasir murah. Kita masuk ke level metallurgical grade silicon. Tapi pertanyaan berikutnya: kenapa refinery tidak kita bangun juga di sini?”

Saya berdiri, berjalan ke papan tulis, lalu menggambar dua kotak: Indonesia (Smelter) dan Malaysia (Refinery). Garis panah menghubungkan keduanya. “Karena refinery butuh lebih dari sekadar listrik murah. Ia butuh ekosistem industri kimia yang lengkap. Di Johor atau Sarawak, semua sudah ada: HCl, gas hidrogen, argon ultra murni, sampai ultra pure water dalam skala miliaran liter per tahun. Indonesia belum siap untuk itu. Apalagi buyer wafer di Singapura dan Jepang lebih dekat lewat Malaysia.”

Yuni menambahkan catatannya. “Refinery kapasitas 20.000 ton per tahun, CAPEX USD 400–500 juta. Konsumsi listriknya bisa 900–1.200 GWh per tahun, setara captive gas power plant 150 MW juga. Kita butuh 1.500 engineer kimia, operator CVD, quality assurance. Indonesia belum punya SDM sebesar itu.”

Yuni terdiam sejenak. Saya tahu ia sedang menimbang antara ideal nasionalisme dan realitas bisnis global. Maklum dia orang Indonesia. Tentu berharap nilai tambah lebih besar untuk Indonesia. Lalu ia berkata pelan. “Jadi kita memang harus membelah rantai produksi ini. Indonesia ambil nilai tambah dari smelting, Malaysia ambil dari refining. Rasanya seperti kompromi. Tapi menyakitkan bagi Indonesia.”

Saya menatapnya, lalu menjawab dengan suara rendah tapi tegas. “Bukan kompromi. Ini strategi. Dunia tidak lagi bicara siapa yang punya sumber daya, tapi siapa yang bisa mengatur rantai nilai. Pasir dari Kalimantan, diubah di Malaysia, lalu jadi panel surya di Jepang atau microchip di Taiwan. Kalau kita menutup diri, kita hanya dapat ‘debu’. Dengan split lokasi, kita justru masuk ke dalam permainan.”

Yuni menutup berkasnya dan menyimpulkan. “Total proyek USD 1,3–1,5 miliar. Hasil analisis menunjukkan: EBITDA tahunan: ± USD 460 juta. NPV (15 tahun, 10% discount): ≈ USD 2,70 miliar. IRR: 57,4%. Skema pendanaan: 30% ekuitas—Yuan Holding dan investor associated. Sisanya 70% project financing dari sindikasi internasional. Dua SPV, Indonesia dan Malaysia. Secara finansial, ini bankable.”

Suasana hening kembali. Saya menatap peta Kalimantan di layar. Di sana, pasir kuarsa berkilau di bawah sinar matahari tropis. Saya tahu, nilai sejatinya bukan pada butiran pasir itu, melainkan pada narasi global yang kita bangun di atasnya. “Pasir hanyalah awal. Nilai tambah lahir dari keberanian menyusun rantai nilai lintas batas. Dan di situlah masa depan bisnis ini ditentukan.”

***

Anda tahu. Bahwa harga 1 ton pasir kwarsa Rp. 1.500.000. Setelah diolah jadi polysilicon, harga per ton Rp. 400 juta. Itu nilai tambahkan kurang lebih 400 kali lipat. Itulah buah dari teknologi. Karena Indonesia tidak kuasai tekhnologi, nilai tambah dimiliki negara maju yang menghasil semikonduktor, solar sell.

Begitu juga dengan CPO. Harga ekspor USD 900/ton. CPO itu diolah olah oleh China menjadi Surfactants. Kemudian China ekspor ke seluruh dunia dengan harga ± USD 2.500/ton (estimasi rata-rata global). Nilai tambah dari bahan baku CPO mencapai hampir 3 kali lipat. Lagi lagi yang menikmati adalah yang punya tekhnologi.

Apa itu Surfactants adalah komponen multifungsi dalam industri modern, dari membersihkan, mengemulsi, mendispersikan, hingga meningkatkan performa produk. Keberadaannya krusial untuk menghadirkan kualitas, efisiensi, dan efektifitas di berbagai produk dan proses industri. Sampai ini 80% kebutuhan Surfactants masih kita impor terutama untuk qualitas tertentu.

Indonesia mengekspor nickel pig iron dan ferrosteel, lalu Tiongkok dan Jepang mengolahnya menjadi NMC-811 cathode. Nilainya melonjak hingga 315%, atau ±USD 29.000/ton (London Metal Exchange, 2024). Lebih ekstrem lagi, nickel nano powder untuk microchip menghasilkan nilai tambah berlipat lipat lagi.

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa sebelum abad ke-18, kemakmuran ditentukan oleh sumber daya alam. Itulah dasar kolonialisasi: negara kuat menaklukkan bangsa kaya SDA (Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, 2012). Namun Revolusi Industri (1770-an) menggeser paradigma. Sains dan teknologi menjadi sumber daya baru, melahirkan kapitalisme industri dan korporasi multinasional (Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1998).

Kini, batas negara dan korporasi makin kabur. Dalam sistem demokrasi dan globalisasi, politik dan bisnis beraliansi (Stiglitz, The Price of Inequality, 2012). Hasilnya adalah oligarki: kekayaan terkonsentrasi, rasio Gini melebar, dan rakyat seringkali terpinggirkan.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun terakhir tercatat sekitar USD 1,3 triliun (World Bank, 2024), sementara kapitalisasi pasar Apple mencapai USD 3,36 triliun (Bloomberg, 2025). Perbandingan ini menegaskan ironi: satu korporasi teknologi multinasional hampir tiga kali lebih “berharga” dibandingkan seluruh perekonomian Indonesia. Walau metodologinya berbeda, keduanya merepresentasikan finansialisasi: PDB menggambarkan skala ekonomi negara, sementara kapitalisasi pasar mencerminkan valuasi korporasi. Sama-sama bersandar pada persepsi pasar terhadap nilai.

Perbandingan sederhana menunjukkan kesenjangan nilai tambah: 1000 ton CPO setara panen dari 240 hektar sawit, bernilai ±USD 740.000. Nilai itu setara 560 unit iPhone 16, yang pabrik Foxconn mampu produksi dalam 10 menit (OECD, 2023). Gaji buruh sawit Indonesia ±Rp 1,8 juta/bulan, sementara buruh Foxconn menerima ±Rp 15 juta/bulan.

Fenomena ini sejalan dengan konsep “resource curse” (Sachs & Warner, 2001), yakni paradoks bahwa negara kaya SDA cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih buruk dibanding negara berbasis teknologi dan institusi kuat.

Masalah utama Indonesia bukan hanya pada SDA, tetapi rendahnya belanja riset. Tahun 2017, anggaran riset Indonesia Rp 24,9 triliun (0,2% PDB). Tahun 2023, turun menjadi Rp 6,5 triliun (0,03% PDB) (Kementerian Keuangan RI, 2024). Bandingkan dengan: Malaysia: 1,26% PDB. Singapura: 2,19% PDB. Korea Selatan bahkan lebih dari 4,8% PDB (UNESCO Institute for Statistics, 2023).

Studi OECD (2023) menegaskan bahwa korelasi positif antara investasi R&D dan pertumbuhan produktivitas sangat kuat. Negara dengan intensitas riset tinggi lebih resilien menghadapi krisis global.

Bangga pada kekayaan SDA adalah cara pandang usang, sisa paradigma kolonial sebelum Revolusi Industri. Negara yang bertumpu pada SDA akan selalu rapuh saat harga komoditas turun. Pemerintah yang enggan mengalokasikan dana pada riset menunjukkan keterjebakan jangka pendek kekuasaan, bukan visi jangka panjang pembangunan manusia. Sebaliknya, negara yang berinvestasi dalam R&D bukan hanya menikmati nilai tambah ekonomi yang berlipat, tetapi juga membangun martabat bangsa dalam lanskap global.

Dengan kata lain, pilihan Indonesia jelas: Tetap terjebak dalam kutukan SDA, atau bertransformasi menjadi negara riset dan teknologi, menapaki jalan panjang menuju kemandirian.

Referensi :

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. Crown Business. Landes, D. (1998). The Wealth and Poverty of Nations. W. W. Norton. Sachs, J., & Warner, A. (2001). The Curse of Natural Resources. European Economic Review. Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. W.W. Norton & Company. World Bank. (2024). World Development Indicators. OECD. (2023). Science, Technology and Innovation Outlook. UNESCO Institute for Statistics. (2023). R&D Expenditure Data. Bloomberg. (2025). Market Capitalization Reports. London Metal Exchange. (2024). Nickel and Battery Metals Price Data. Kementerian Keuangan RI. (2024). Nota Keuangan dan RAPBN 2024.

Tinggalkan komentar